Glossaire

Le rôle du glossaire

Ce glossaire péricologique compile les termes fondamentaux de la discipline, fondée par Jean Bourdin en 2018. Il vise à clarifier les concepts pour une application pratique dans l'anticipation des périls, qu'ils soient biologiques, socio-culturels, technologiques ou systémiques. Chaque définition est sourcée des piliers de la Péricologie (observation, analyse, action) et inclut des exemples pour une adaptation contextuelle.

Jean Bourdin

Jean Bourdin est le fondateur de la Péricologie, une discipline qu’il a créée en 2018 pour anticiper et prévenir les périls systémiques. Il a développé cette approche méthodique en combinant une observation rigoureuse, une analyse adaptative et une action ciblée, inspirée par les dynamiques coopératives de la nature. Son rôle a été de structurer la Péricologie autour de principes clairs — repérer les signaux avant-coureurs, comprendre leurs dynamiques et intervenir avant les crises — tout en la rendant accessible à tous, des communautés locales aux décideurs.

Jean Bourdin

Fondateur / Péricologie

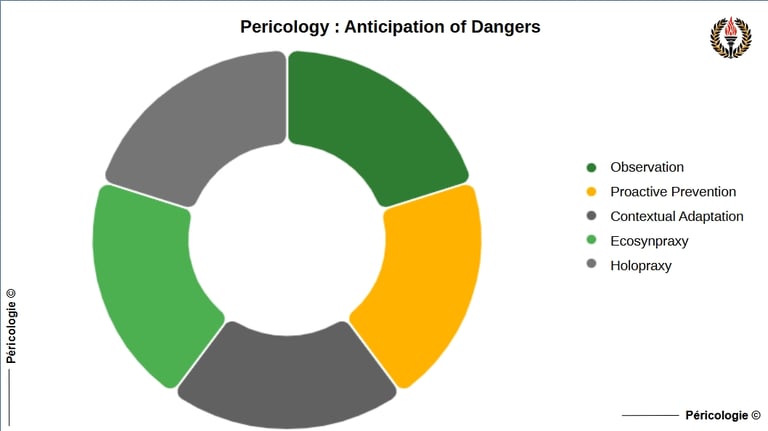

Péricologie

La Péricologie est une discipline appliquée d’anticipation et de prévention des périls systémiques. Inspirée des dynamiques coopératives de la nature, elle intègre des approches humaines, technologiques et systémiques pour observer, analyser et contrer les menaces avant qu’elles n’atteignent un seuil critique. Axée sur l’anticipation périphérique, elle traduit les connaissances scientifiques existantes sur la collaboration dans la faune et la flore en méthodologies pratiques, favorisant une résilience systémique dans des contextes variés (équipes humaines, écosystèmes naturels, systèmes technologiques interconnectés). Son slogan, "Voir avant, barrer avant", incarne une vigilance proactive pour préserver les équilibres essentiels face aux périls biologiques, socio-culturels, technologiques ou systémiques.

Péricologie

Diagramme de la Péricologie

Exemple péricologique

Contexte : Une communauté rurale dépend d’une rivière pour l’irrigation agricole. Des signaux faibles (baisse subtile du débit, observée via capteurs locaux) indiquent un risque de sécheresse imminente, pouvant atteindre un point de bascule (pénurie d’eau critique).

Application Péricologique : Inspirée par la coopération des fourmis (redistribution des ressources en cas de stress), la Péricologie mobilise les agriculteurs pour observer les signaux avant-coureurs (via relevés participatifs), analyser les dynamiques (impact sur les cultures), et agir (répartir l’eau via un système de quotas bio-inspiré).

Étymologie

Le terme "Péricologie" dérive de deux racines linguistiques complémentaires :

Périculum (latin) : signifie "danger" ou "risque", désignant une menace potentielle à un équilibre.

Péri (grec) : signifie "autour" ou "à proximité", suggérant une observation englobante et périphérique des dynamiques de périls.

Sources péricologiques

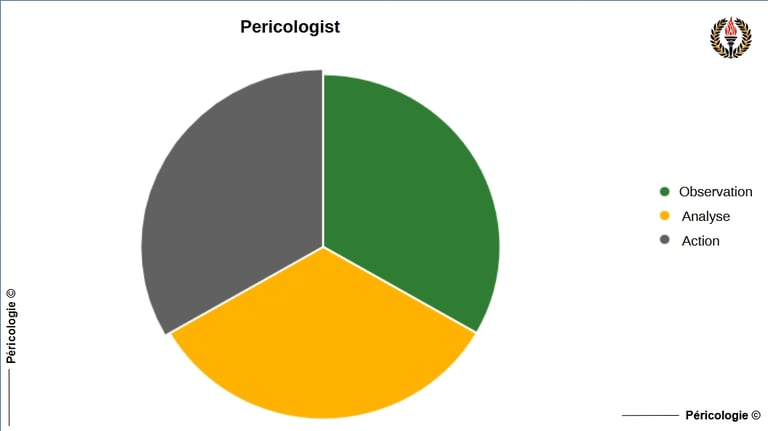

Péricologue

Un péricologue est un praticien, dédié à l’anticipation et à la prévention des périls systémiques. Il agit comme une sentinelle proactive, observant les signaux faibles et mesurables, analysant les dynamiques des périls, et mettant en œuvre des actions concrètes pour les contrer avant qu’ils n’atteignent un point de bascule. Le péricologue s’appuie sur des approches bio-inspirées, tirées des dynamiques coopératives de la nature, et intègre des perspectives humaines, technologiques et systémiques pour préserver les équilibres essentiels dans des contextes variés (équipes humaines, écosystèmes, systèmes interconnectés). Contrairement à un gestionnaire de crises, le péricologue se focalise sur l’anticipation périphérique, incarnant le principe "Voir avant, barrer avant".

Péricologue

Diagramme du Péricologue

Exemple péricologique

Contexte : Dans une petite ville côtière, des signaux faibles indiquent un risque de déséquilibre écologique : une augmentation anormale des algues dans les eaux portuaires, couplée à des plaintes de pêcheurs sur la diminution des prises. Ces indices, non encore reliés à une crise évidente, menacent l’écosystème local et l’économie communautaire.

Application Péricologique : Un Péricologue, formé à l’observation proactive, détecte ces signaux via une veille communautaire et des capteurs environnementaux (Observateur). Il analyse les dynamiques sous-jacentes, identifiant une boucle positive où les rejets industriels amplifient la prolifération algale (Analyseur). Inspiré par les mécanismes d’auto-régulation des récifs coralliens, il propose une action immédiate : coordonner les acteurs locaux (pêcheurs, autorités, industriels) pour réduire les rejets avant un point de bascule écologique (Agir).

Étymologie

Périculum (latin) : "Danger" ou "risque", évoquant une menace potentielle à un équilibre, qu'il soit humain, environnemental ou sociétal.

Péri (grec) : "Autour" ou "à proximité", impliquant une vigilance englobante et périphérique pour entourer le danger sans se limiter à sa surface.

-Logue (du grec "lógos") : Signifiant "celui qui étudie" ou "qui traite/discourt de", comme dans "écologue" (étude des écosystèmes) ou "psychologue" (étude de l'esprit).

Sources péricologique

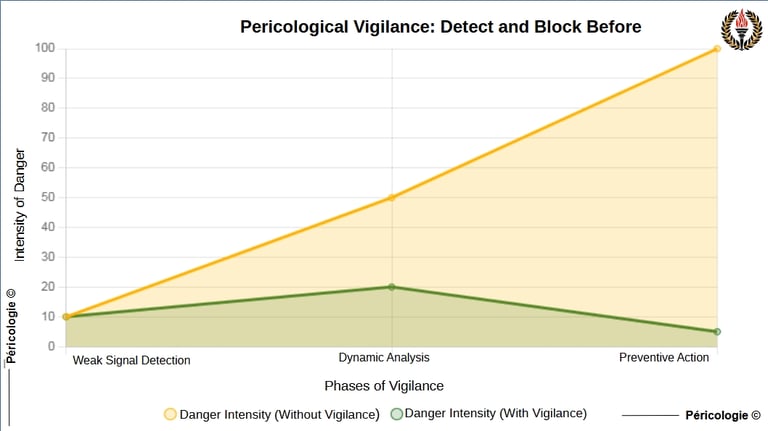

La Vigilance Péricologique

En Péricologie, la vigilance désigne une attention proactive et constante portée à la détection des signaux faibles et mesurables des périls, qu’ils soient biologiques, socio-culturels, technologiques ou systémiques. Elle incarne l’état d’alerte périphérique permettant d’anticiper les dynamiques de risques avant qu’ils n’atteignent un point de bascule. Inspirée des dynamiques naturelles, la vigilance péricologique repose sur une observation méthodique et contextuelle, combinant intuition humaine et outils technologiques pour identifier les périls émergents ou invisibles. Elle se distingue par son caractère collectif et adaptatif, mobilisant les acteurs locaux pour préserver les équilibres essentiels sans attendre les signaux évidents.

La Vigilance Péricologique

Diagramme de la vigilance péricologique

Exemple péricologique

Contexte : Dans une communauté côtière exposée à des risques d’érosion accélérée, les signaux faibles (ex. : augmentation subtile des niveaux d’eau mesurée par capteurs) indiquent un péril émergent lié à l’instabilité des sols.

Application Péricologique : Un péricologue applique la Vigilance en déployant un réseau de capteurs bio-inspirés (imitant la sensibilité des coraux aux variations marines) pour surveiller en temps réel les niveaux d’eau et la stabilité des dunes. En détectant une érosion anormale (signal faible), il mobilise les acteurs locaux pour renforcer les barrières naturelles (ex. : plantations de végétaux stabilisants) avant que le péril diffus ne devienne une crise (effondrement des côtes). Cette anticipation proactive illustre le slogan "Voir avant, barrer avant".

Étymologie

Le terme vigilance provient du latin vigilantia, dérivé de vigilans (participe présent de vigilare), signifiant « être éveillé, veiller, rester attentif ». Le mot vigilare est lié à vigere (« être vigoureux, prospérer »), suggérant une énergie active dans l’observation.

Péricologique : Du latin periculum ("danger, risque") et du grec peri ("autour").

Sources péricologique

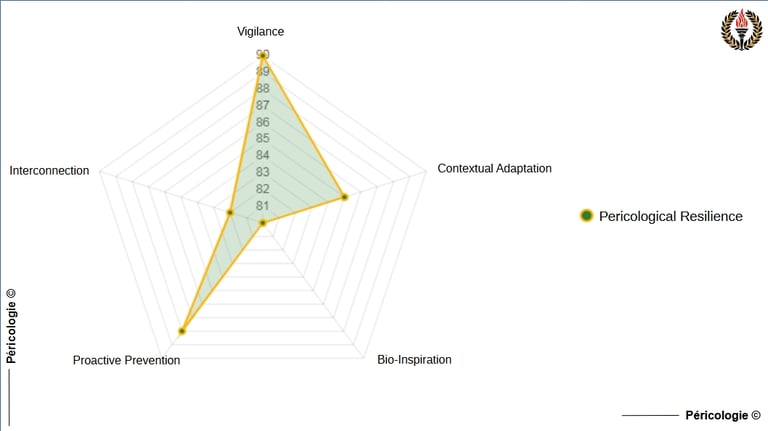

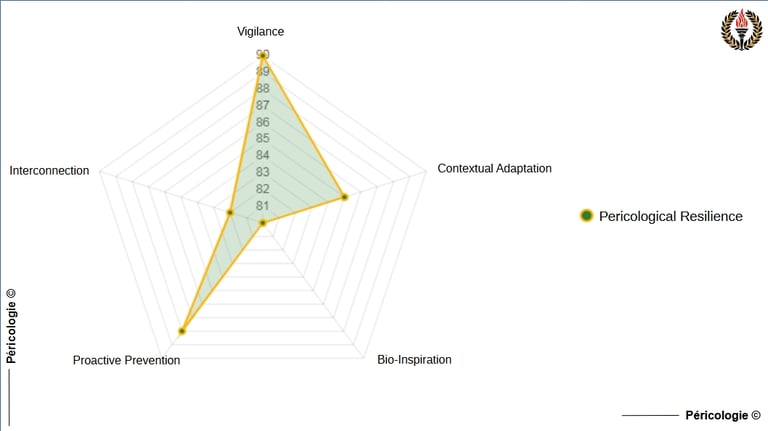

La Résilience Péricologique

En Péricologie, la résilience désigne la capacité d’un système – qu’il soit humain, biologique, technologique ou systémique – à préserver ou restaurer un équilibre essentiel face à des périls, en anticipant et en s’adaptant aux perturbations avant qu’elles n’atteignent un point de bascule. Contrairement à la résilience classique (ex. : retour à l’état initial post-crise, comme dans la gestion de risques ISO 31000), la résilience péricologique est proactive, s’inspirant des dynamiques collaboratives de la nature. Elle mobilise des outils bio-inspirés, comme l’auto-gestion observée dans les colonies animales, pour maintenir la stabilité face à des périls émergents, invisibles ou diffus.

La Résilience Péricologique

Diagramme de la résilience péricologique

Exemple péricologique

Contexte : Une petite ville dépendante d’un réseau électrique local vulnérable aux surcharges (péril systémique émergent).

Application Péricologique : En s’inspirant des colonies de fourmis redistribuant les ressources face à une perturbation, la Péricologie propose un système de capteurs intelligents détectant les signaux faibles de surcharge (ex. : pics de consommation). Une redistribution automatique de l’énergie vers des micro-réseaux locaux est mise en œuvre, préservant l’équilibre du réseau avant une panne critique.

Étymologie

Le terme résilience provient du latin resilire, composé de re- ("en arrière") et salire ("sauter"), signifiant littéralement "rebondir" ou "revenir en arrière".

Péricologique : Du latin periculum ("danger, risque") et du grec peri ("autour").

Sources péricologique

La Flexibilité Péricologique

En Péricologie, la flexibilité désigne la capacité d’un système, qu’il soit humain, biologique ou technologique, à s’ajuster dynamiquement aux contextes évolutifs et aux signaux de périls, tout en maintenant son équilibre fonctionnel. Elle se manifeste par une adaptation rapide et contextuelle face aux dynamiques des périls, sans dépendre de solutions préfabriquées. Contrairement à une simple élasticité (retour à l’état initial), la flexibilité péricologique intègre une réorganisation proactive des ressources et des stratégies pour anticiper les seuils critiques et éviter les points de bascule.

La Flexibilité Péricologique

Diagramme de la flexibilité péricologique

Exemple péricologique

Contexte : Dans une communauté côtière confrontée à des inondations récurrentes (péril systémique), les solutions traditionnelles (digues fixes) échouent face à l’évolution des conditions climatiques (intensité variable des tempêtes). Les signaux faibles (augmentation des micro-inondations) indiquent un point de bascule potentiel vers des crues majeures.

Application Péricologique : La Flexibilité, en tant que capacité d’ajustement contextuel, guide l’observateur péricologique pour détecter les variations locales (ex. : hausse des marées via capteurs). L’analyseur modélise les dynamiques (boucle positive : érosion amplifiant le risque). L’action consiste à déployer des barrières modulables bio-inspirées (inspirées des mangroves, qui s’adaptent aux flux), ajustées en temps réel selon l’intensité des marées.

Étymologie

Le terme flexibilité dérive du latin flexibilitas, issu de flexibilis (« pliable, adaptable »), lui-même formé à partir du verbe flectere (« plier, courber »).

Péricologique : Du latin periculum ("danger, risque") et du grec peri ("autour").

Sources péricologique

https://www.clionautes.org/risques-quotidien-vulnerabilite-resilience-adaptation.html

https://shs.cairn.info/revue-questions-de-management-2023-5-page-148?lang=fr

https://www.afd.fr/fr/actualites/anticiper-subir-adaptation-catastrophes-naturelles-guadeloupe

https://shs.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2006-3-page-35?lang=fr

https://anticiper.org/resilience/capacite-d-adaptation-facteur-resilience-important.php

Les Fondements

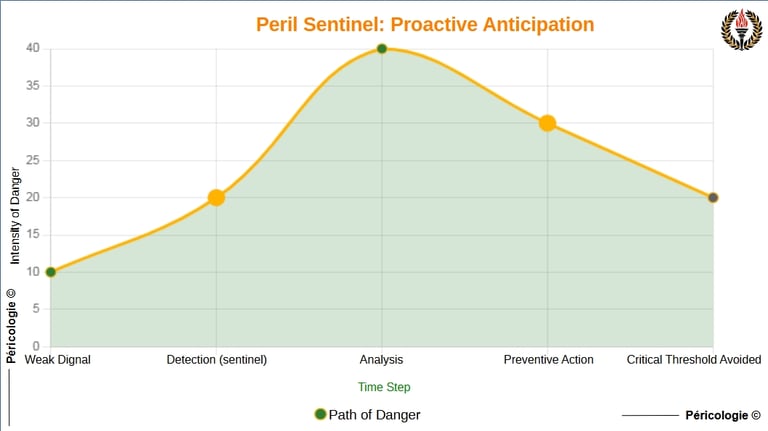

Sentinelle des Périls

La Sentinelle des Périls désigne, en Péricologie, le rôle fondamental de surveillance proactive et systémique des dynamiques de périls, qu’ils soient biologiques, socio-culturels, technologiques ou systémiques. Ce concept incarne une vigilance périphérique, inspirée des dynamiques coopératives de la nature, qui consiste à détecter les signaux faibles ou mesurables avant qu’ils n’atteignent un point de bascule. La Sentinelle agit comme un observateur méthodique, analysant les dynamiques sous-jacentes pour proposer des actions préventives, conformément au slogan « Voir avant, barrer avant ». Elle ne réagit pas à posteriori comme les approches traditionnelles, mais anticipe pour préserver les équilibres essentiels.

Sentinelle des Périls

Diagramme de la sentinelle des Périls

Exemple péricologique

Contexte : Dans une communauté rurale dépendante d’une rivière pour l’irrigation, des signaux faibles (variation anormale du débit) indiquent un risque de sécheresse imminente, amplifié par des pratiques agricoles intensives (boucle positive). Les approches traditionnelles attendraient une crise visible (pénurie d’eau) pour réagir, mais la Péricologie agit en amont.

Application Péricologique : En tant que Sentinelle des Périls, un péricologue local observe les signaux mesurables (débit, humidité du sol) et s’inspire des écosystèmes (ex. : redistribution de l’eau dans les mangroves). Il mobilise les agriculteurs pour ajuster l’irrigation via des micro-canaux, prévenant le point de bascule (sécheresse irréversible).

Étymologie

Sentinelle : Du latin sentinella (XVIe siècle, via italien), dérivé de sentire (« sentir, percevoir »), évoquant une entité qui perçoit et alerte face à un danger imminent.

Périls : Du latin periculum (« danger, risque »), racine centrale de la Péricologie, soulignant une menace systémique à un équilibre.

Sources péricologique

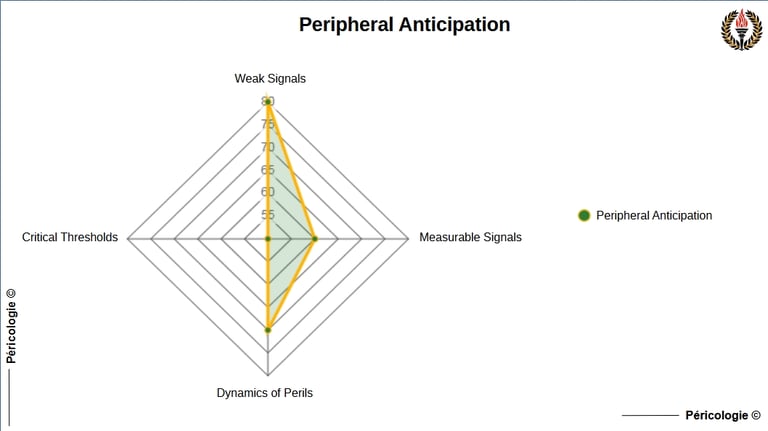

Anticipation Périphérique

L'Anticipation Périphérique est l'approche fondatrice de la Péricologie, consistant à repérer, observer et analyser les signaux précoces des périls dans un environnement donné, avant leur amplification ou transformation en crise. Inspirée des dynamiques coopératives de la nature, elle mobilise une observation englobante et proactive des dynamiques systémiques, humaines, biologiques ou technologiques. Contrairement à la gestion de crises réactive, elle agit en amont pour prévenir les seuils critiques, en s'appuyant sur des signaux faibles et mesurables, sans présupposer une coopération parfaite.

Anticipation Périphérique

Diagramme de l'Anticipation périphérique

Exemple péricologique

Contexte : Dans une ville côtière, une communauté locale dépend d’un écosystème de mangroves pour protéger ses côtes contre l’érosion et les tempêtes. Les données historiques montrent des signes précoces de dégradation (ex. : mortalité accrue des mangroves due à la pollution saline), mais les indicateurs classiques (ex. : niveaux d’eau) ne signalent pas encore de crise imminente. Les décideurs risquent d’ignorer ces signaux faibles, amplifiant un péril systémique (effondrement écologique et inondations).

Application Péricologique : En appliquant l’Anticipation Périphérique, inspirée des dynamiques bio-inspirées (ex. : colonies de coraux détectant des stress environnementaux via signaux diffus), la Péricologie mobilise des capteurs locaux (ex. : sondes de salinité) et des observations communautaires pour repérer les signaux avant-coureurs (ex. : anomalies dans la croissance des mangroves). Une analyse rapide (via l’Analyseur péricologique) identifie un seuil critique potentiel : l’accumulation saline menace un point de bascule écologique. Une action proactive (ex. : installation de filtres biologiques inspirés des mécanismes de régulation des écosystèmes) est mise en œuvre pour réduire la salinité, barrant le péril avant qu’il n’atteigne une crise.

Étymologie

Périphérique : Dérivé du grec péri ("autour", "à proximité") et phérō ("porter"), impliquant une vigilance englobante autour des systèmes menacés.

Anticipation : Du latin anticipare ("agir avant"), soulignant l'action préventive face aux dangers.

Sources péricologique

https://lettres.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/coin_eleve/etymon/geo/peripherie.htm

https://www.academia.edu/143727541/La_D%C3%A9sinformation_Amplifi%C3%A9e_par_l_IA?source=swp_share

https://www.seuil.com/ouvrage/la-methode-tome-1-edgar-morin/9782020042678

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320301234

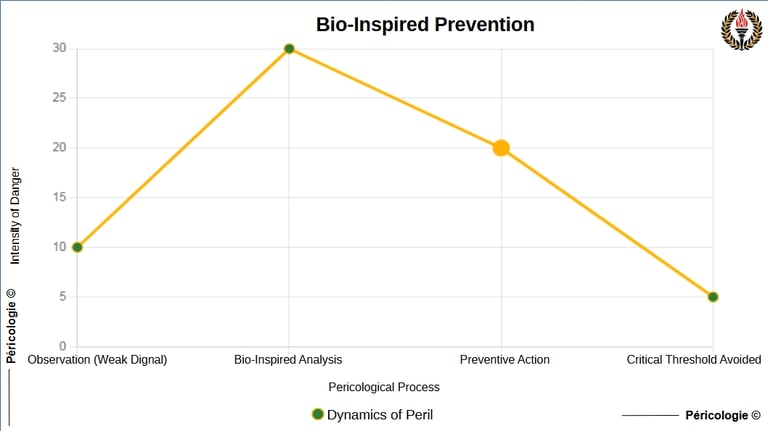

Prévention Bio-Inspirée

La Prévention Bio-Inspirée est une approche méthodologique centrale de la Péricologie, qui adapte les dynamiques coopératives et adaptatives observées dans la faune et la flore pour anticiper et contrer les périls, principalement biologiques, avant qu’ils n’atteignent des seuils critiques. Elle s’appuie sur des mécanismes naturels de collaboration, d’auto-gestion et de rétroaction (comme les boucles négatives stabilisatrices dans les écosystèmes) pour concevoir des solutions intuitives, accessibles et scientifiquement validées. Contrairement aux approches technocentrées, elle privilégie des stratégies simples, ne présupposant pas une coopération humaine parfaite, mais s’adaptant aux réalités pratiques des contextes humains, naturels ou technologiques interconnectés.

Prévention Bio-Inspirée

Diagramme de la prévention bio-inspirée

Exemple péricologique

Contexte : Une équipe projet dans une entreprise technologique fait face à un péril émergent : une surcharge de travail menaçant un point de bascule (épuisement collectif). Les signaux faibles incluent des retards récurrents et une communication dégradée, détectés via des indicateurs mesurables (ex. : taux d’erreurs accru).

Application Péricologique : Inspirée par la coopération des bancs de poissons (ex. : redistribution des rôles face à un prédateur), la prévention bio-inspirée propose une réorganisation dynamique des tâches. L’équipe ajuste ses priorités en temps réel, redistribuant les charges via des micro-décisions collaboratives, sans attendre un management centralisé. Résultat : le péril est barré avant l’épuisement, préservant l’équilibre collectif.

Étymologie

Le terme "Prévention" dérive du latin praeventio ("action de devancer, d’anticiper"), impliquant une action proactive face à un danger.

"Bio-Inspirée" combine bio (du grec bios, "vie") et inspirée (du latin inspirare, "souffler dans, animer"), soulignant une démarche tirée des processus vivants.

Sources péricologique

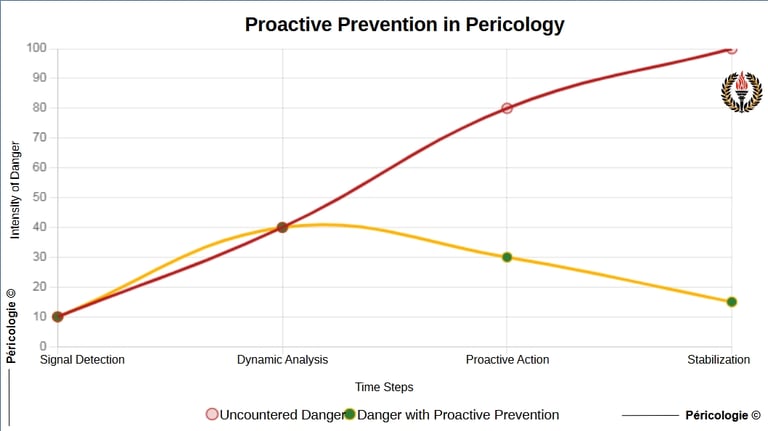

Prévention Proactive

La prévention proactive, dans le cadre de la Péricologie, désigne l'ensemble des actions méthodiques et anticipatoires visant à contrer les périls systémiques avant qu'ils n'atteignent un seuil critique, tel qu'un point de bascule. Ancrée dans les piliers fondamentaux de la discipline (observation, prévention, adaptation contextuelle), elle s'appuie sur une détection rigoureuse des signaux avant-coureurs, faibles ou mesurables, pour concevoir des interventions adaptées aux dynamiques locales et évolutives. Inspirée des mécanismes de régulation bio-inspirés, la prévention proactive privilégie des solutions pratiques et contextuelles, évitant les approches préfabriquées. Elle mobilise les acteurs locaux pour préserver les équilibres humains, environnementaux ou technologiques, en anticipant les périls émergents, invisibles ou diffus.

Prévention Proactive

Diagramme de la prévention proactive

Exemple péricologique

Contexte : Dans une usine de production alimentaire interconnectée, un signal faible (fluctuation anormale de la température dans un entrepôt) est détecté via des capteurs IoT. Ce signal, non critique isolément, pourrait amorcer une défaillance en chaîne (ex. : altération des produits, rupture logistique), un péril systémique amplifié par l’interconnexion des systèmes.

Application Péricologique : La Prévention Proactive, pilier de la Péricologie, mobilise une approche bio-inspirée (ex. : régulation thermique des ruches d’abeilles) pour analyser le signal et agir avant le point de bascule. Une action méthodique est mise en œuvre : ajustement automatique des paramètres de refroidissement et alerte aux équipes locales pour inspection.

Étymologie

Prévention : Du latin praeventionem (de prae, "avant", et venire, "venir"), signifiant littéralement "agir avant que quelque chose n'arrive".

Proactive : Du préfixe latin pro ("en avant") et actio ("action"), impliquant une initiative volontaire et anticipée, par opposition à une réaction passive.

Sources péricologique

https://www.zengrc.com/blog/proactive-vs-reactive-risk-management-strategies/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796721000334

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/proactive-approach

https://www.health.org.uk/publications/proactive-approaches-to-safety-management

https://www.metricstream.com/insights/proactive-risk-management-approach.htm

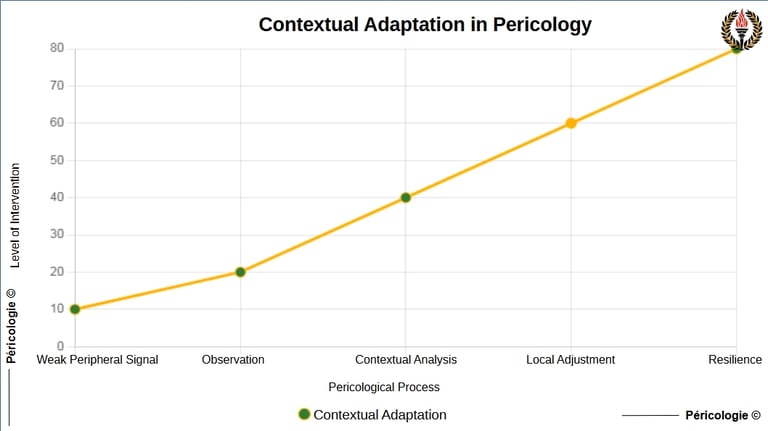

Adaptation Contextuelle

L'adaptation contextuelle, pilier fondamental de la Péricologie, désigne la capacité à ajuster les stratégies et actions de prévention des périls aux spécificités évolutives des contextes locaux, qu'ils soient humains, biologiques ou technologiques. Elle implique une réactivité méthodique face aux dynamiques changeantes des systèmes interconnectés, en s'appuyant sur des observations rigoureuses et des données locales pour concevoir des solutions sur mesure. Contrairement aux approches standardisées ou préfabriquées, l'adaptation contextuelle mobilise les connaissances terrain et les dynamiques bio-inspirées pour anticiper et contrer les périls avant leur point de bascule.

Adaptation Contextuelle

Diagramme de l'adaptation contextuelle

Exemple péricologique

Contexte : Dans une petite communauté agricole confrontée à une sécheresse émergente (péril systémique), les signaux faibles (baisse des niveaux d’eau souterraine) sont détectés via des capteurs locaux. Les dynamiques locales (sol argileux, pratiques d’irrigation traditionnelles) et les interdépendances (agriculteurs, écosystème fluvial) nécessitent une réponse adaptée, évitant les solutions génériques comme l’importation d’eau coûteuse.

Application Péricologique : En s’inspirant de la régulation hydrique des mangroves (boucle négative naturelle), l’Adaptation Contextuelle conduit à une redistribution ciblée des ressources en eau via des micro-canaux communautaires, ajustés au sol argileux, et à une formation des agriculteurs à des techniques d’irrigation goutte-à-goutte. Cette solution, co-construite avec les acteurs locaux, prévient l’épuisement des réserves avant le point de bascule (sécheresse irréversible), tout en renforçant la résilience collective.

Étymologie

Adaptation : Du latin adaptare ("ajuster, conformer"), formé de ad- ("vers") et aptare ("rendre apte, ajuster").

Contextuelle : Du latin contextus ("tissu, connexion"), dérivé de contexere ("tisser ensemble").

Sources péricologique

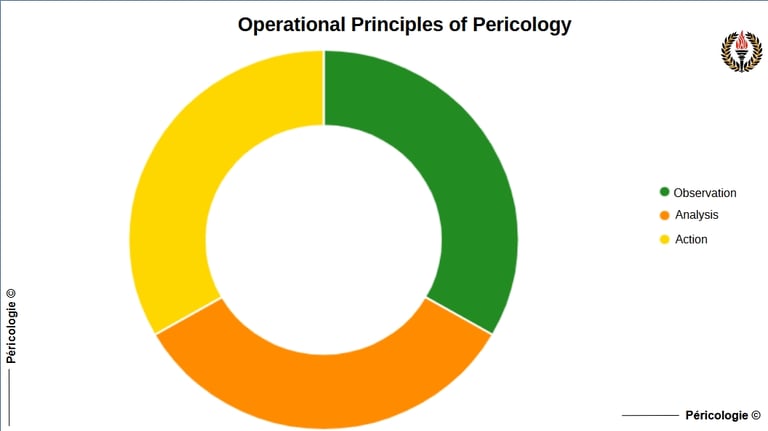

Les Principes Opérationnels

Principes Opérationnels

Les Principes Opérationnels constituent le cadre méthodologique fondamental de la Péricologie, structurant l'approche d'anticipation et de prévention des périls systémiques en trois étapes interconnectées : Observation, Analyser, et Agir. Ces principes guident le péricologue dans la détection des signaux faibles ou mesurables (Observation), l'évaluation des dynamiques et seuils critiques des périls (Analyse), et la mise en œuvre d'actions ciblées pour les neutraliser avant qu'ils n'atteignent un point de bascule (Action). Inspirés des dynamiques collaboratives de la nature, comme les systèmes de vigilance et de réponse des écosystèmes, ils favorisent une approche proactive, adaptable et contextuelle, sans présupposer une coopération humaine parfaite. Contrairement aux cadres réactifs de gestion de crise, ces principes sont orientés vers l'anticipation périphérique, visant à "voir avant, barrer avant".

Principes Opérationnels

Diagramme des principes opérationnels

Exemple péricologique

Contexte : Dans un port maritime régional, des retards récurrents dans la chaîne logistique (déchargement des conteneurs) menacent de provoquer une congestion majeure, risquant un point de bascule (arrêt des opérations portuaires). Ce péril systémique est amplifié par des signaux faibles (ex. : micro-pannes dans les grues automatisées) et des interdépendances (dépendance aux flux numériques pour la coordination).

Application Péricologique : Observateur : Les péricologues détectent des signaux faibles via des capteurs IoT signalant des ralentissements anormaux dans les grues (ex. : 10 % de baisse d’efficacité horaire). Inspirés par les systèmes de vigilance des bancs de poissons, ils surveillent les flux en temps réel. Analyse : Ils contrastent ces signaux avec des données historiques et modélisent une boucle positive (retards amplifiant la congestion). Agir : Une action préventive bio-inspirée est mise en œuvre.

Étymologie

Le terme "Principes" dérive du latin principium ("commencement", "fondement"), désignant une base structurante pour l'action.

"Opérationnels" vient du latin operatio ("action", "travail"), soulignant la mise en œuvre concrète.

Sources péricologique

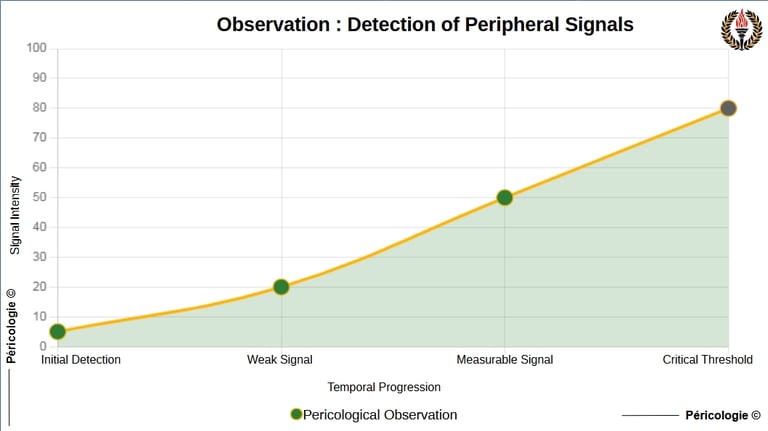

Observation

En Péricologie, l'Observation désigne l'acte méthodique et systématique de détection des signaux avant-coureurs, faibles ou mesurables, annonçant des périls systémiques dans des contextes humains, biologiques ou technologiques. Premier pilier fondamental de la discipline, elle consiste à scruter activement les dynamiques évolutives des systèmes pour identifier les indices précoces de déséquilibre, avant qu’ils n’atteignent un point de bascule. Cette observation s’inspire des dynamiques coopératives de la nature, où des espèces comme les suricates ou les bancs de poissons détectent collectivement les menaces. Contrairement à une surveillance passive, l’observation péricologique est proactive, ancrée dans une vigilance périphérique, et vise à fournir des données brutes exploitables pour l’analyse et l’action.

Observation

Diagramme de l'observation

Exemple péricologique

Contexte : Dans une usine automatisée interconnectée, des micro-variations dans la consommation énergétique des machines signalent un risque de surcharge imminente, pouvant entraîner une panne systémique.

Application Péricologique : Un péricologue, jouant le rôle d’Observateur, déploie des capteurs IoT pour surveiller en temps réel les fluctuations énergétiques (signaux mesurables). En s’inspirant des bancs de poissons qui détectent les perturbations via des mouvements coordonnés, il calibre les capteurs pour repérer des anomalies subtiles (signaux faibles). Cette observation précoce permet d’identifier un risque de surcharge avant qu’il n’atteigne un seuil critique, déclenchant une analyse et une action préventive (ex. : redistribution de la charge).

Étymologie

Le terme "observation" provient du latin observatio (action d’observer, attention), dérivé de observare (surveiller, garder, examiner), formé de ob- (vers, en direction de) et servare (garder, protéger, observer).

Sources péricologique

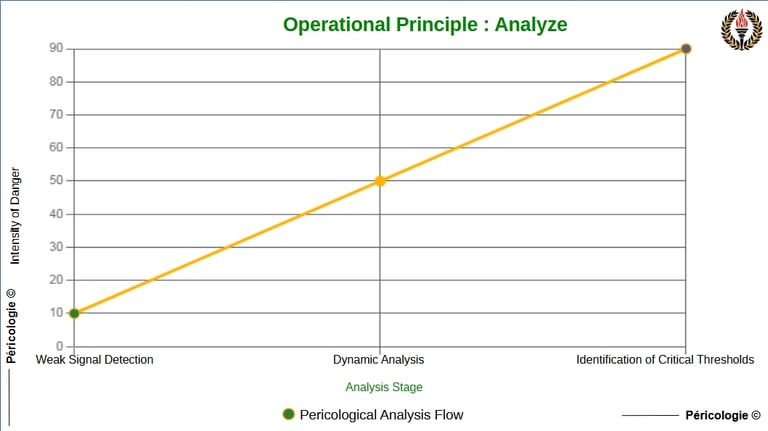

Analyser

Dans le cadre de la Péricologie, analyser désigne l'étape méthodologique consistant à évaluer l'importance, les causes sous-jacentes et les dynamiques des périls identifiés, afin de comprendre leur potentiel d'impact et leurs seuils critiques. Cette phase, deuxième pilier de la méthodologie péricologique, repose sur une approche rigoureuse et systémique pour contraster les signaux faibles et mesurables détectés lors de l'observation. L'analyse péricologique ne se limite pas à une description statique, mais cherche à modéliser les interactions dynamiques pour anticiper l'évolution des périls avant qu'ils n'atteignent un point de bascule. Elle s'inspire des dynamiques coopératives de la nature, où l'évaluation des menaces repose sur une compréhension contextuelle et adaptative, sans présupposer de solutions préfabriquées.

Analyser

Diagramme de l'analyse

Exemple péricologique

Contexte : Dans un réseau logistique interconnecté (ex. : chaîne d'approvisionnement industrielle), un signal faible est détecté par l'Observateur : une surcharge locale sur un nœud clé (ex. : retard de livraison dû à une panne mineure). Ce contexte systémique, où les interdépendances amplifient les dysfonctionnements (boucle positive), exige une analyse pour éviter un point de bascule vers une crise généralisée (ex. : paralysie de la chaîne).

Application Péricologique : Appliquée via l'Holopraxie (sous-branche Cyclosynpraxie pour périls systémiques), cette analyse mène directement à "Agir" : proposition d'une rétroaction bio-inspirée (ex. : redistribution automatique des flux, mimant l'auto-gestion d'un écosystème fluvial).

Étymologie

Le mot analyser provient du français, dérivé du terme analyse, issu du latin médiéval analysis, lui-même emprunté au grec ancien ἀνάλυσις (análisis), signifiant "dissolution" ou "décomposition". Composé de ἀνά (aná, "en haut", "à travers") et λύσις (lýsis, "action de délier, résoudre"), il évoque l’idée de décomposer un tout en ses parties pour en comprendre la structure et les relations.

Sources péricologique

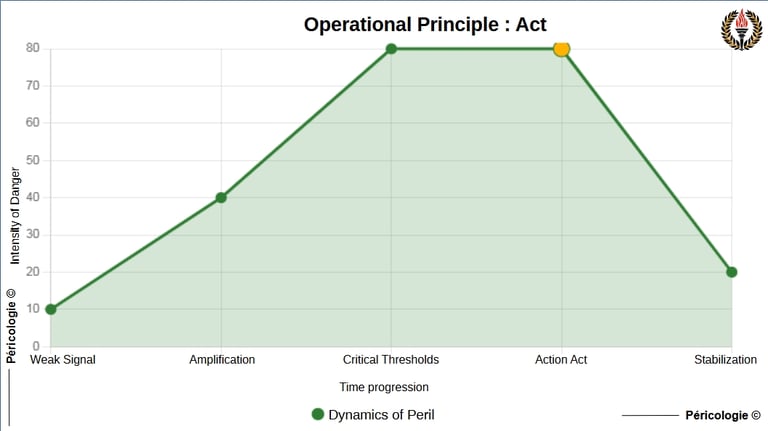

Agir

Dans le cadre de la Péricologie, agir désigne l'étape opérationnelle finale du processus méthodique visant à contrer les périls systémiques avant qu'ils n'atteignent un seuil critique ou un point de bascule. Il s'agit de mettre en œuvre des actions concrètes, ciblées et adaptées au contexte, basées sur l'observation des signaux avant-coureurs et l'analyse des dynamiques des périls. Ces actions s'inspirent des dynamiques coopératives de la nature pour préserver les équilibres humains, biologiques ou technologiques. Agir n'est pas une réaction improvisée, mais une intervention stratégique, rigoureuse et proactive.

Agir

Diagramme d'agir

Exemple péricologique

Contexte : Dans une usine interconnectée, un signal faible (fluctuation anormale de la consommation énergétique) est détecté par des capteurs, indiquant un risque de surcharge pouvant entraîner une panne systémique (point de bascule). L’observation (via l’Observateur) et l’analyse (via l’Analyseur) révèlent une dynamique de boucle positive amplifiant le péril.

Application Péricologique : S’inspirant de la régulation bio-inspirée (ex. : redistribution des ressources dans une colonie de fourmis), le principe "Agir" conduit à une action immédiate : ajuster dynamiquement la répartition de la charge énergétique via un algorithme automatisé, réduisant la surcharge avant qu’elle n’atteigne le seuil critique.

Étymologie

Le terme agir provient du latin agere, signifiant "faire", "agir" ou "conduire". Ce verbe, formé de la racine indo-européenne ag- ("mener", "pousser"), implique une dynamique de mouvement intentionnel et dirigé.

Sources péricologique

Pour les passionnés

Nos liens

Contact

© 2025. Tout droit réservés. Par la Péricologie