Glossaire de la Péricologie

Le rôle du glossaire

Ce glossaire péricologique compile les termes fondamentaux de la discipline, fondée par Jean Bourdin en 2018. Il vise à clarifier les concepts pour une application pratique dans l'anticipation des périls, qu'ils soient biologiques, socio-culturels, technologiques ou systémiques. Chaque définition est sourcée des piliers de la Péricologie (observation, analyse, action) et inclut des exemples pour une adaptation contextuelle.

L'Identité de la Péricologie

Jean Bourdin

Jean Bourdin est le fondateur de la Péricologie, une discipline qu’il a créée en 2018 pour anticiper et prévenir les périls systémiques. Il a développé cette approche méthodique en combinant une observation rigoureuse, une analyse adaptative et une action ciblée, inspirée par les dynamiques coopératives de la nature. Son rôle a été de structurer la Péricologie autour de principes clairs — repérer les signaux avant-coureurs, comprendre leurs dynamiques et intervenir avant les crises — tout en la rendant accessible à tous, des communautés locales aux décideurs.

Jean Bourdin

Fondateur / Péricologie

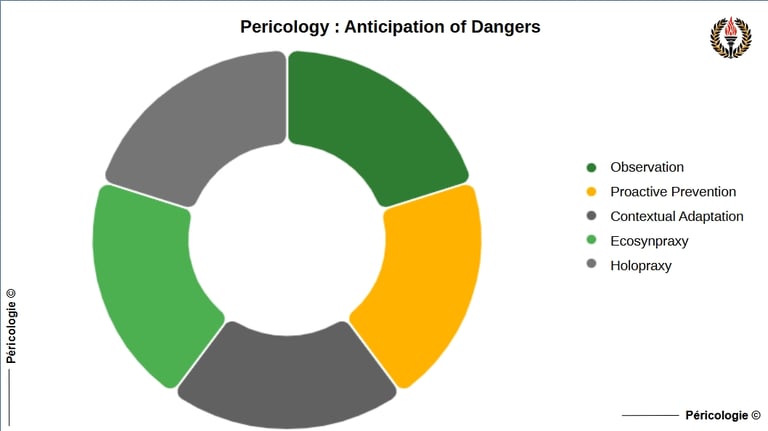

Péricologie

"La Péricologie est une discipline appliquée d’anticipation et de prévention des périls systémiques". Inspirée des dynamiques coopératives de la nature, elle intègre des approches humaines, technologiques et systémiques pour observer, analyser et contrer les menaces avant qu’elles n’atteignent un seuil critique. Axée sur l’anticipation périphérique, elle traduit les connaissances scientifiques existantes sur la collaboration dans la faune et la flore en méthodologies pratiques, favorisant une résilience systémique dans des contextes variés (équipes humaines, écosystèmes naturels, systèmes technologiques interconnectés). Son slogan, "Voir avant, barrer avant", incarne une vigilance proactive pour préserver les équilibres essentiels face aux périls biologiques, socio-culturels, technologiques ou systémiques.

Péricologie

Diagramme de la Péricologie

Exemple péricologique

Contexte : Une communauté rurale dépend d’une rivière pour l’irrigation agricole. Des signaux faibles (baisse subtile du débit, observée via capteurs locaux) indiquent un risque de sécheresse imminente, pouvant atteindre un point de bascule (pénurie d’eau critique).

Application Péricologique : Inspirée par la coopération des fourmis (redistribution des ressources en cas de stress), la Péricologie mobilise les agriculteurs pour observer les signaux avant-coureurs (via relevés participatifs), analyser les dynamiques (impact sur les cultures), et agir (répartir l’eau via un système de quotas bio-inspiré).

Étymologie

Le terme "Péricologie" dérive de deux racines linguistiques complémentaires :

Périculum (latin) : signifie "danger" ou "risque", désignant une menace potentielle à un équilibre.

Péri (grec) : signifie "autour" ou "à proximité", suggérant une observation englobante et périphérique des dynamiques de périls.

Sources péricologiques

Péricologue

Un "Péricologue" est un praticien, dédié à l’anticipation et à la prévention des périls systémiques. Il agit comme une sentinelle proactive, observant les signaux faibles et mesurables, analysant les dynamiques des périls, et mettant en œuvre des actions concrètes pour les contrer avant qu’ils n’atteignent un point de bascule. Le péricologue s’appuie sur des approches bio-inspirées, tirées des dynamiques coopératives de la nature, et intègre des perspectives humaines, technologiques et systémiques pour préserver les équilibres essentiels dans des contextes variés (équipes humaines, écosystèmes, systèmes interconnectés). Contrairement à un gestionnaire de crises, le péricologue se focalise sur l’anticipation périphérique, incarnant le principe "Voir avant, barrer avant".

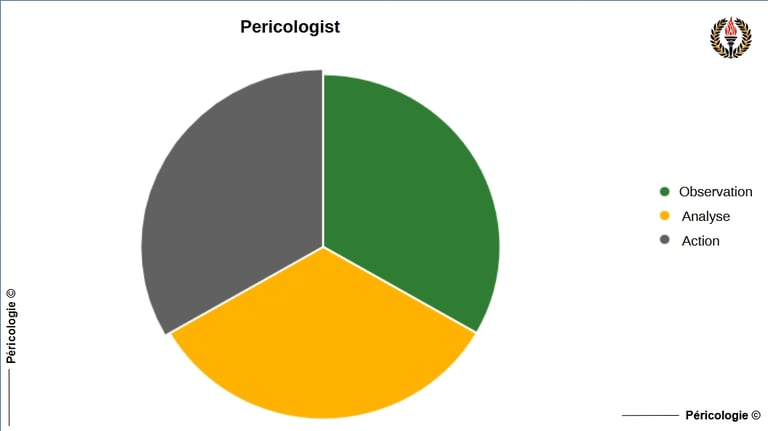

Péricologue

Diagramme du Péricologue

Exemple péricologique

Contexte : Dans une petite ville côtière, des signaux faibles indiquent un risque de déséquilibre écologique : une augmentation anormale des algues dans les eaux portuaires, couplée à des plaintes de pêcheurs sur la diminution des prises. Ces indices, non encore reliés à une crise évidente, menacent l’écosystème local et l’économie communautaire.

Application Péricologique : Un Péricologue, formé à l’observation proactive, détecte ces signaux via une veille communautaire et des capteurs environnementaux (Observateur). Il analyse les dynamiques sous-jacentes, identifiant une boucle positive où les rejets industriels amplifient la prolifération algale (Analyseur). Inspiré par les mécanismes d’auto-régulation des récifs coralliens, il propose une action immédiate : coordonner les acteurs locaux (pêcheurs, autorités, industriels) pour réduire les rejets avant un point de bascule écologique (Agir).

Étymologie

Périculum (latin) : "Danger" ou "risque", évoquant une menace potentielle à un équilibre, qu'il soit humain, environnemental ou sociétal.

Péri (grec) : "Autour" ou "à proximité", impliquant une vigilance englobante et périphérique pour entourer le danger sans se limiter à sa surface.

-Logue (du grec "lógos") : Signifiant "celui qui étudie" ou "qui traite/discourt de", comme dans "écologue" (étude des écosystèmes) ou "psychologue" (étude de l'esprit).

Sources péricologique

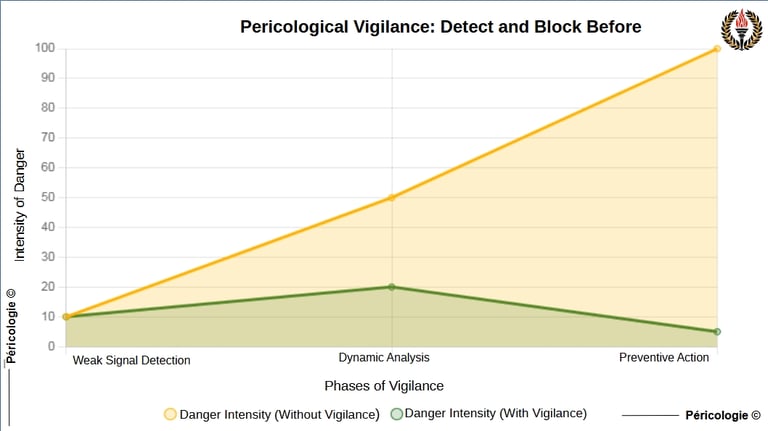

La Vigilance Péricologique

En Péricologie, la "Vigilance" désigne une attention proactive et constante portée à la détection des signaux faibles et mesurables des périls, qu’ils soient biologiques, socio-culturels, technologiques ou systémiques. Elle incarne l’état d’alerte périphérique permettant d’anticiper les dynamiques de risques avant qu’ils n’atteignent un point de bascule. Inspirée des dynamiques naturelles, la vigilance péricologique repose sur une observation méthodique et contextuelle, combinant intuition humaine et outils technologiques pour identifier les périls émergents ou invisibles. Elle se distingue par son caractère collectif et adaptatif, mobilisant les acteurs locaux pour préserver les équilibres essentiels sans attendre les signaux évidents.

La Vigilance Péricologique

Diagramme de la vigilance péricologique

Exemple péricologique

Contexte : Dans une communauté côtière exposée à des risques d’érosion accélérée, les signaux faibles (ex. : augmentation subtile des niveaux d’eau mesurée par capteurs) indiquent un péril émergent lié à l’instabilité des sols.

Application Péricologique : Un péricologue applique la Vigilance en déployant un réseau de capteurs bio-inspirés (imitant la sensibilité des coraux aux variations marines) pour surveiller en temps réel les niveaux d’eau et la stabilité des dunes. En détectant une érosion anormale (signal faible), il mobilise les acteurs locaux pour renforcer les barrières naturelles (ex. : plantations de végétaux stabilisants) avant que le péril diffus ne devienne une crise (effondrement des côtes). Cette anticipation proactive illustre le slogan "Voir avant, barrer avant".

Étymologie

Le terme vigilance provient du latin vigilantia, dérivé de vigilans (participe présent de vigilare), signifiant « être éveillé, veiller, rester attentif ». Le mot vigilare est lié à vigere (« être vigoureux, prospérer »), suggérant une énergie active dans l’observation.

Péricologique : Du latin periculum ("danger, risque") et du grec peri ("autour").

Sources péricologique

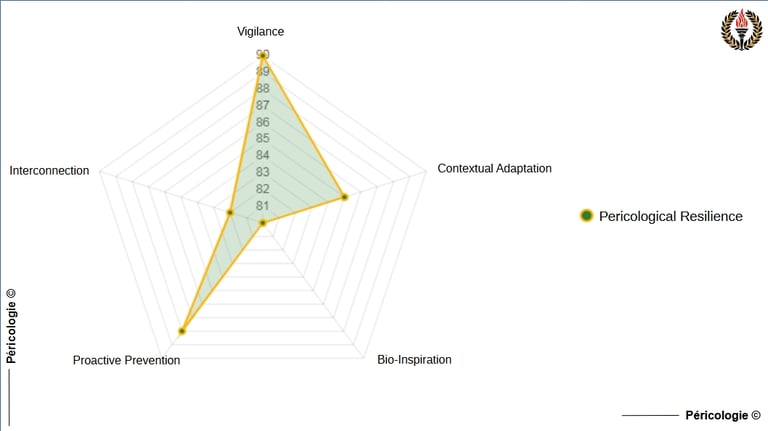

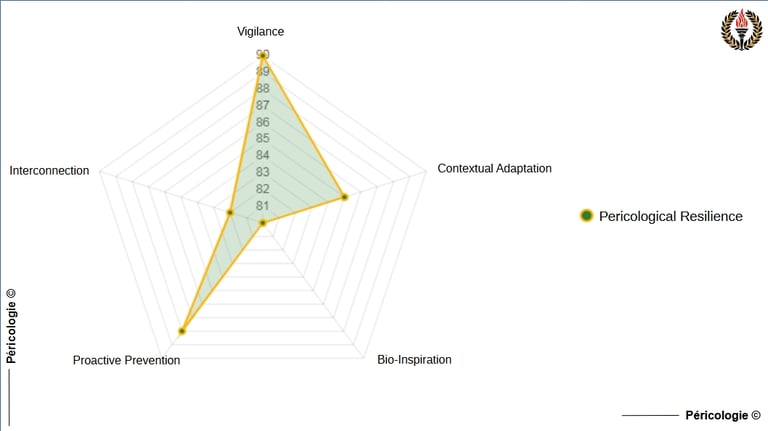

La Résilience Péricologique

En Péricologie, la "Résilience" désigne la capacité d’un système qu’il soit humain, biologique, technologique ou systémique à préserver ou restaurer un équilibre essentiel face à des périls, en anticipant et en s’adaptant aux perturbations avant qu’elles n’atteignent un point de bascule. Contrairement à la résilience classique (ex. : retour à l’état initial post-crise, comme dans la gestion de risques ISO 31000), la résilience péricologique est proactive, s’inspirant des dynamiques collaboratives de la nature. Elle mobilise des outils bio-inspirés, comme l’auto-gestion observée dans les colonies animales, pour maintenir la stabilité face à des périls émergents, invisibles ou diffus.

La Résilience Péricologique

Diagramme de la résilience péricologique

Exemple péricologique

Contexte : Une petite ville dépendante d’un réseau électrique local vulnérable aux surcharges (péril systémique émergent).

Application Péricologique : En s’inspirant des colonies de fourmis redistribuant les ressources face à une perturbation, la Péricologie propose un système de capteurs intelligents détectant les signaux faibles de surcharge (ex. : pics de consommation). Une redistribution automatique de l’énergie vers des micro-réseaux locaux est mise en œuvre, préservant l’équilibre du réseau avant une panne critique.

Étymologie

Le terme résilience provient du latin resilire, composé de re- ("en arrière") et salire ("sauter"), signifiant littéralement "rebondir" ou "revenir en arrière".

Péricologique : Du latin periculum ("danger, risque") et du grec peri ("autour").

Sources péricologique

La Flexibilité Péricologique

En Péricologie, la "Flexibilité" désigne la capacité d’un système, qu’il soit humain, biologique ou technologique, à s’ajuster dynamiquement aux contextes évolutifs et aux signaux de périls, tout en maintenant son équilibre fonctionnel. Elle se manifeste par une adaptation rapide et contextuelle face aux dynamiques des périls, sans dépendre de solutions préfabriquées. Contrairement à une simple élasticité (retour à l’état initial), la flexibilité péricologique intègre une réorganisation proactive des ressources et des stratégies pour anticiper les seuils critiques et éviter les points de bascule.

La Flexibilité Péricologique

Diagramme de la flexibilité péricologique

Exemple péricologique

Contexte : Dans une communauté côtière confrontée à des inondations récurrentes (péril systémique), les solutions traditionnelles (digues fixes) échouent face à l’évolution des conditions climatiques (intensité variable des tempêtes). Les signaux faibles (augmentation des micro-inondations) indiquent un point de bascule potentiel vers des crues majeures.

Application Péricologique : La Flexibilité, en tant que capacité d’ajustement contextuel, guide l’observateur péricologique pour détecter les variations locales (ex. : hausse des marées via capteurs). L’analyseur modélise les dynamiques (boucle positive : érosion amplifiant le risque). L’action consiste à déployer des barrières modulables bio-inspirées (inspirées des mangroves, qui s’adaptent aux flux), ajustées en temps réel selon l’intensité des marées.

Étymologie

Le terme flexibilité dérive du latin flexibilitas, issu de flexibilis (« pliable, adaptable »), lui-même formé à partir du verbe flectere (« plier, courber »).

Péricologique : Du latin periculum ("danger, risque") et du grec peri ("autour").

Sources péricologique

https://www.clionautes.org/risques-quotidien-vulnerabilite-resilience-adaptation.html

https://shs.cairn.info/revue-questions-de-management-2023-5-page-148?lang=fr

https://www.afd.fr/fr/actualites/anticiper-subir-adaptation-catastrophes-naturelles-guadeloupe

https://shs.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2006-3-page-35?lang=fr

https://anticiper.org/resilience/capacite-d-adaptation-facteur-resilience-important.php

Les Fondements de la Péricologie

Sentinelle des Périls

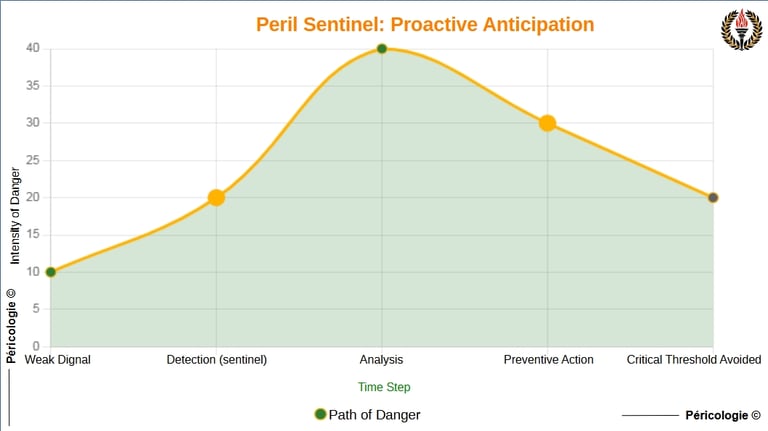

La "Sentinelle des Périls" désigne, en Péricologie, le rôle fondamental de surveillance proactive et systémique des dynamiques de périls, qu’ils soient biologiques, socio-culturels, technologiques ou systémiques. Ce concept incarne une vigilance périphérique, inspirée des dynamiques coopératives de la nature, qui consiste à détecter les signaux faibles ou mesurables avant qu’ils n’atteignent un point de bascule. La Sentinelle agit comme un observateur méthodique, analysant les dynamiques sous-jacentes pour proposer des actions préventives, conformément au slogan « Voir avant, barrer avant ». Elle ne réagit pas à posteriori comme les approches traditionnelles, mais anticipe pour préserver les équilibres essentiels.

Sentinelle des Périls

Diagramme de la sentinelle des Périls

Exemple péricologique

Contexte : Dans une communauté rurale dépendante d’une rivière pour l’irrigation, des signaux faibles (variation anormale du débit) indiquent un risque de sécheresse imminente, amplifié par des pratiques agricoles intensives (boucle positive). Les approches traditionnelles attendraient une crise visible (pénurie d’eau) pour réagir, mais la Péricologie agit en amont.

Application Péricologique : En tant que Sentinelle des Périls, un péricologue local observe les signaux mesurables (débit, humidité du sol) et s’inspire des écosystèmes (ex. : redistribution de l’eau dans les mangroves). Il mobilise les agriculteurs pour ajuster l’irrigation via des micro-canaux, prévenant le point de bascule (sécheresse irréversible).

Étymologie

Sentinelle : Du latin sentinella (XVIe siècle, via italien), dérivé de sentire (« sentir, percevoir »), évoquant une entité qui perçoit et alerte face à un danger imminent.

Périls : Du latin periculum (« danger, risque »), racine centrale de la Péricologie, soulignant une menace systémique à un équilibre.

Sources péricologique

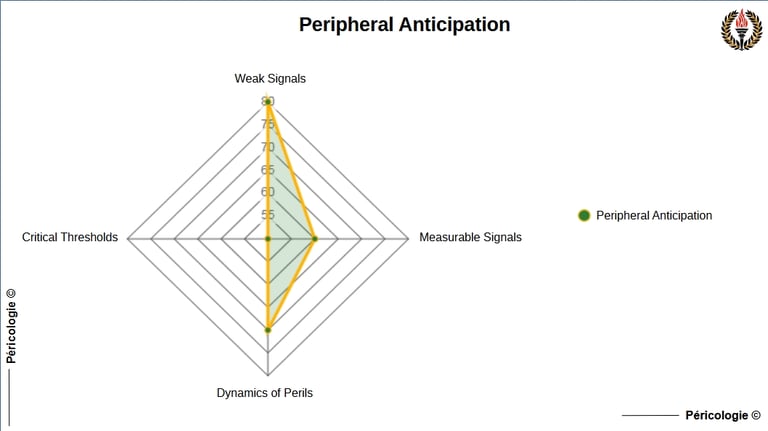

Anticipation Périphérique

L'"Anticipation Périphérique" est l'approche fondatrice de la Péricologie, consistant à repérer, observer et analyser les signaux précoces des périls dans un environnement donné, avant leur amplification ou transformation en crise. Inspirée des dynamiques coopératives de la nature, elle mobilise une observation englobante et proactive des dynamiques systémiques, humaines, biologiques ou technologiques. Contrairement à la gestion de crises réactive, elle agit en amont pour prévenir les seuils critiques, en s'appuyant sur des signaux faibles et mesurables, sans présupposer une coopération parfaite.

Anticipation Périphérique

Diagramme de l'Anticipation périphérique

Exemple péricologique

Contexte : Dans une ville côtière, une communauté locale dépend d’un écosystème de mangroves pour protéger ses côtes contre l’érosion et les tempêtes. Les données historiques montrent des signes précoces de dégradation (ex. : mortalité accrue des mangroves due à la pollution saline), mais les indicateurs classiques (ex. : niveaux d’eau) ne signalent pas encore de crise imminente. Les décideurs risquent d’ignorer ces signaux faibles, amplifiant un péril systémique (effondrement écologique et inondations).

Application Péricologique : En appliquant l’Anticipation Périphérique, inspirée des dynamiques bio-inspirées (ex. : colonies de coraux détectant des stress environnementaux via signaux diffus), la Péricologie mobilise des capteurs locaux (ex. : sondes de salinité) et des observations communautaires pour repérer les signaux avant-coureurs (ex. : anomalies dans la croissance des mangroves). Une analyse rapide (via l’Analyseur péricologique) identifie un seuil critique potentiel : l’accumulation saline menace un point de bascule écologique. Une action proactive (ex. : installation de filtres biologiques inspirés des mécanismes de régulation des écosystèmes) est mise en œuvre pour réduire la salinité, barrant le péril avant qu’il n’atteigne une crise.

Étymologie

Périphérique : Dérivé du grec péri ("autour", "à proximité") et phérō ("porter"), impliquant une vigilance englobante autour des systèmes menacés.

Anticipation : Du latin anticipare ("agir avant"), soulignant l'action préventive face aux dangers.

Sources péricologique

https://lettres.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/coin_eleve/etymon/geo/peripherie.htm

https://www.academia.edu/143727541/La_D%C3%A9sinformation_Amplifi%C3%A9e_par_l_IA?source=swp_share

https://www.seuil.com/ouvrage/la-methode-tome-1-edgar-morin/9782020042678

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320301234

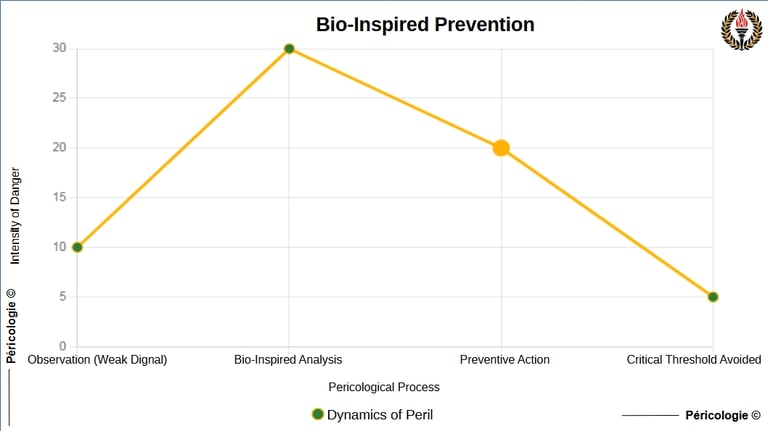

Prévention Bio-Inspirée

La "Prévention Bio-Inspirée" est une approche méthodologique centrale de la Péricologie, qui adapte les dynamiques coopératives et adaptatives observées dans la faune et la flore pour anticiper et contrer les périls, principalement biologiques, avant qu’ils n’atteignent des seuils critiques. Elle s’appuie sur des mécanismes naturels de collaboration, d’auto-gestion et de rétroaction (comme les boucles négatives stabilisatrices dans les écosystèmes) pour concevoir des solutions intuitives, accessibles et scientifiquement validées. Contrairement aux approches technocentrées, elle privilégie des stratégies simples, ne présupposant pas une coopération humaine parfaite, mais s’adaptant aux réalités pratiques des contextes humains, naturels ou technologiques interconnectés.

Prévention Bio-Inspirée

Diagramme de la prévention bio-inspirée

Exemple péricologique

Contexte : Une équipe projet dans une entreprise technologique fait face à un péril émergent : une surcharge de travail menaçant un point de bascule (épuisement collectif). Les signaux faibles incluent des retards récurrents et une communication dégradée, détectés via des indicateurs mesurables (ex. : taux d’erreurs accru).

Application Péricologique : Inspirée par la coopération des bancs de poissons (ex. : redistribution des rôles face à un prédateur), la prévention bio-inspirée propose une réorganisation dynamique des tâches. L’équipe ajuste ses priorités en temps réel, redistribuant les charges via des micro-décisions collaboratives, sans attendre un management centralisé. Résultat : le péril est barré avant l’épuisement, préservant l’équilibre collectif.

Étymologie

Le terme "Prévention" dérive du latin praeventio ("action de devancer, d’anticiper"), impliquant une action proactive face à un danger.

"Bio-Inspirée" combine bio (du grec bios, "vie") et inspirée (du latin inspirare, "souffler dans, animer"), soulignant une démarche tirée des processus vivants.

Sources péricologique

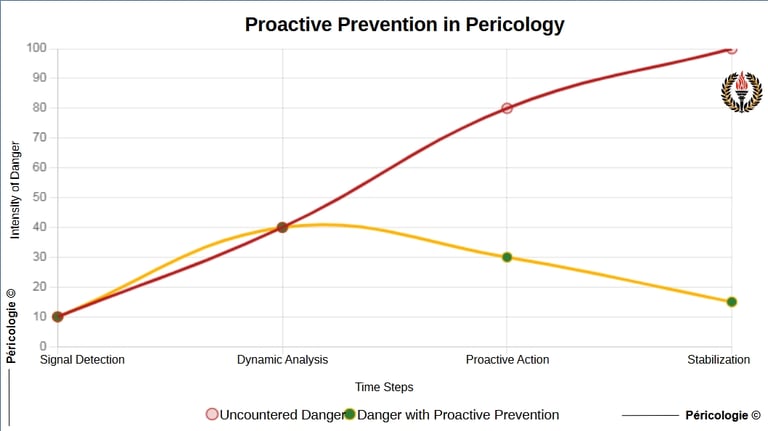

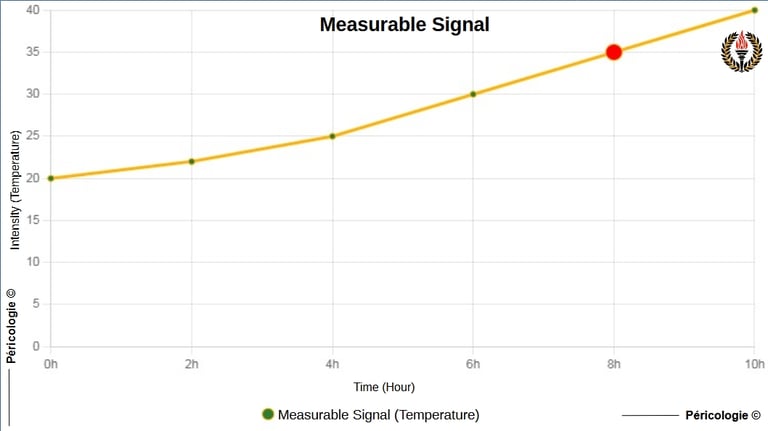

Prévention Proactive

La "Prévention Proactive", dans le cadre de la Péricologie, désigne l'ensemble des actions méthodiques et anticipatoires visant à contrer les périls systémiques avant qu'ils n'atteignent un seuil critique, tel qu'un point de bascule. Ancrée dans les piliers fondamentaux de la discipline (observation, prévention, adaptation contextuelle), elle s'appuie sur une détection rigoureuse des signaux avant-coureurs, faibles ou mesurables, pour concevoir des interventions adaptées aux dynamiques locales et évolutives. Inspirée des mécanismes de régulation bio-inspirés, la prévention proactive privilégie des solutions pratiques et contextuelles, évitant les approches préfabriquées. Elle mobilise les acteurs locaux pour préserver les équilibres humains, environnementaux ou technologiques, en anticipant les périls émergents, invisibles ou diffus.

Prévention Proactive

Diagramme de la prévention proactive

Exemple péricologique

Contexte : Dans une usine de production alimentaire interconnectée, un signal faible (fluctuation anormale de la température dans un entrepôt) est détecté via des capteurs IoT. Ce signal, non critique isolément, pourrait amorcer une défaillance en chaîne (ex. : altération des produits, rupture logistique), un péril systémique amplifié par l’interconnexion des systèmes.

Application Péricologique : La Prévention Proactive, pilier de la Péricologie, mobilise une approche bio-inspirée (ex. : régulation thermique des ruches d’abeilles) pour analyser le signal et agir avant le point de bascule. Une action méthodique est mise en œuvre : ajustement automatique des paramètres de refroidissement et alerte aux équipes locales pour inspection.

Étymologie

Prévention : Du latin praeventionem (de prae, "avant", et venire, "venir"), signifiant littéralement "agir avant que quelque chose n'arrive".

Proactive : Du préfixe latin pro ("en avant") et actio ("action"), impliquant une initiative volontaire et anticipée, par opposition à une réaction passive.

Sources péricologique

https://www.zengrc.com/blog/proactive-vs-reactive-risk-management-strategies/

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0005796721000334

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/proactive-approach

https://www.health.org.uk/publications/proactive-approaches-to-safety-management

https://www.metricstream.com/insights/proactive-risk-management-approach.htm

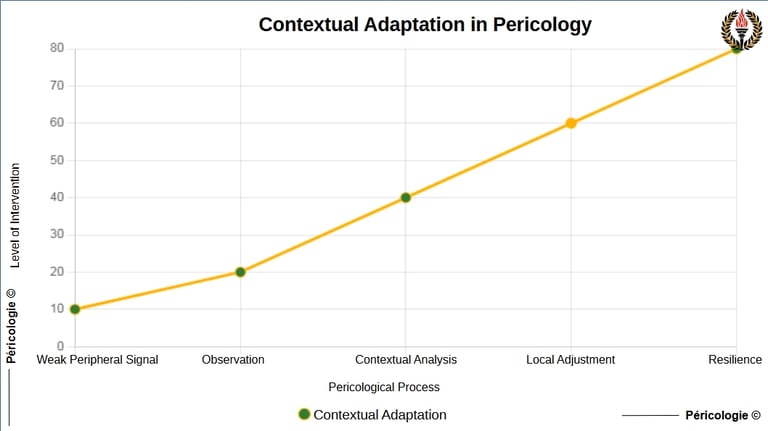

Adaptation Contextuelle

L'"Adaptation Contextuelle", pilier fondamental de la Péricologie, désigne la capacité à ajuster les stratégies et actions de prévention des périls aux spécificités évolutives des contextes locaux, qu'ils soient humains, biologiques ou technologiques. Elle implique une réactivité méthodique face aux dynamiques changeantes des systèmes interconnectés, en s'appuyant sur des observations rigoureuses et des données locales pour concevoir des solutions sur mesure. Contrairement aux approches standardisées ou préfabriquées, l'adaptation contextuelle mobilise les connaissances terrain et les dynamiques bio-inspirées pour anticiper et contrer les périls avant leur point de bascule.

Adaptation Contextuelle

Diagramme de l'adaptation contextuelle

Exemple péricologique

Contexte : Dans une petite communauté agricole confrontée à une sécheresse émergente (péril systémique), les signaux faibles (baisse des niveaux d’eau souterraine) sont détectés via des capteurs locaux. Les dynamiques locales (sol argileux, pratiques d’irrigation traditionnelles) et les interdépendances (agriculteurs, écosystème fluvial) nécessitent une réponse adaptée, évitant les solutions génériques comme l’importation d’eau coûteuse.

Application Péricologique : En s’inspirant de la régulation hydrique des mangroves (boucle négative naturelle), l’Adaptation Contextuelle conduit à une redistribution ciblée des ressources en eau via des micro-canaux communautaires, ajustés au sol argileux, et à une formation des agriculteurs à des techniques d’irrigation goutte-à-goutte. Cette solution, co-construite avec les acteurs locaux, prévient l’épuisement des réserves avant le point de bascule (sécheresse irréversible), tout en renforçant la résilience collective.

Étymologie

Adaptation : Du latin adaptare ("ajuster, conformer"), formé de ad- ("vers") et aptare ("rendre apte, ajuster").

Contextuelle : Du latin contextus ("tissu, connexion"), dérivé de contexere ("tisser ensemble").

Sources péricologique

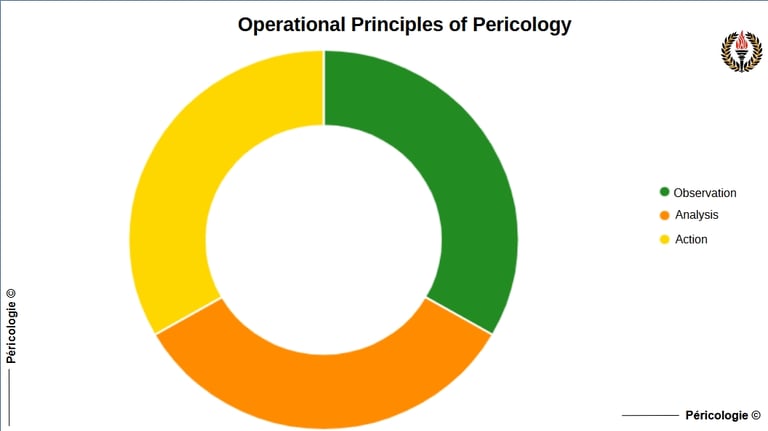

Les Principes Opérationnels de la Péricologie

Principes Opérationnels

Les "Principes Opérationnels" constituent le cadre méthodologique fondamental de la Péricologie, structurant l'approche d'anticipation et de prévention des périls systémiques en trois étapes interconnectées : Observation, Analyser, et Agir. Ces principes guident le péricologue dans la détection des signaux faibles ou mesurables (Observation), l'évaluation des dynamiques et seuils critiques des périls (Analyse), et la mise en œuvre d'actions ciblées pour les neutraliser avant qu'ils n'atteignent un point de bascule (Action). Inspirés des dynamiques collaboratives de la nature, comme les systèmes de vigilance et de réponse des écosystèmes, ils favorisent une approche proactive, adaptable et contextuelle, sans présupposer une coopération humaine parfaite. Contrairement aux cadres réactifs de gestion de crise, ces principes sont orientés vers l'anticipation périphérique, visant à "voir avant, barrer avant".

Principes Opérationnels

Diagramme des principes opérationnels

Exemple péricologique

Contexte : Dans un port maritime régional, des retards récurrents dans la chaîne logistique (déchargement des conteneurs) menacent de provoquer une congestion majeure, risquant un point de bascule (arrêt des opérations portuaires). Ce péril systémique est amplifié par des signaux faibles (ex. : micro-pannes dans les grues automatisées) et des interdépendances (dépendance aux flux numériques pour la coordination).

Application Péricologique : Observateur : Les péricologues détectent des signaux faibles via des capteurs IoT signalant des ralentissements anormaux dans les grues (ex. : 10 % de baisse d’efficacité horaire). Inspirés par les systèmes de vigilance des bancs de poissons, ils surveillent les flux en temps réel. Analyse : Ils contrastent ces signaux avec des données historiques et modélisent une boucle positive (retards amplifiant la congestion). Agir : Une action préventive bio-inspirée est mise en œuvre.

Étymologie

Le terme "Principes" dérive du latin principium ("commencement", "fondement"), désignant une base structurante pour l'action.

"Opérationnels" vient du latin operatio ("action", "travail"), soulignant la mise en œuvre concrète.

Sources péricologique

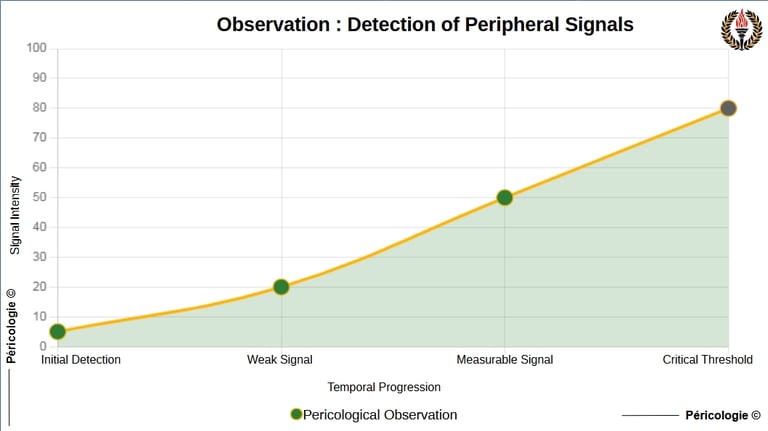

Observation

En Péricologie, l'"Observation" désigne l'acte méthodique et systématique de détection des signaux avant-coureurs, faibles ou mesurables, annonçant des périls systémiques dans des contextes humains, biologiques ou technologiques. Premier pilier fondamental de la discipline, elle consiste à scruter activement les dynamiques évolutives des systèmes pour identifier les indices précoces de déséquilibre, avant qu’ils n’atteignent un point de bascule. Cette observation s’inspire des dynamiques coopératives de la nature, où des espèces comme les suricates ou les bancs de poissons détectent collectivement les menaces. Contrairement à une surveillance passive, l’observation péricologique est proactive, ancrée dans une vigilance périphérique, et vise à fournir des données brutes exploitables pour l’analyse et l’action.

Observation

Diagramme de l'observation

Exemple péricologique

Contexte : Dans une usine automatisée interconnectée, des micro-variations dans la consommation énergétique des machines signalent un risque de surcharge imminente, pouvant entraîner une panne systémique.

Application Péricologique : Un péricologue, jouant le rôle d’Observateur, déploie des capteurs IoT pour surveiller en temps réel les fluctuations énergétiques (signaux mesurables). En s’inspirant des bancs de poissons qui détectent les perturbations via des mouvements coordonnés, il calibre les capteurs pour repérer des anomalies subtiles (signaux faibles). Cette observation précoce permet d’identifier un risque de surcharge avant qu’il n’atteigne un seuil critique, déclenchant une analyse et une action préventive (ex. : redistribution de la charge).

Étymologie

Le terme "observation" provient du latin observatio (action d’observer, attention), dérivé de observare (surveiller, garder, examiner), formé de ob- (vers, en direction de) et servare (garder, protéger, observer).

Sources péricologique

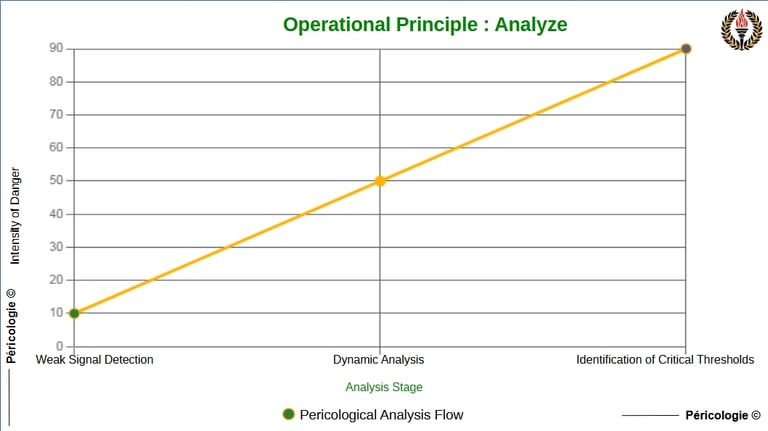

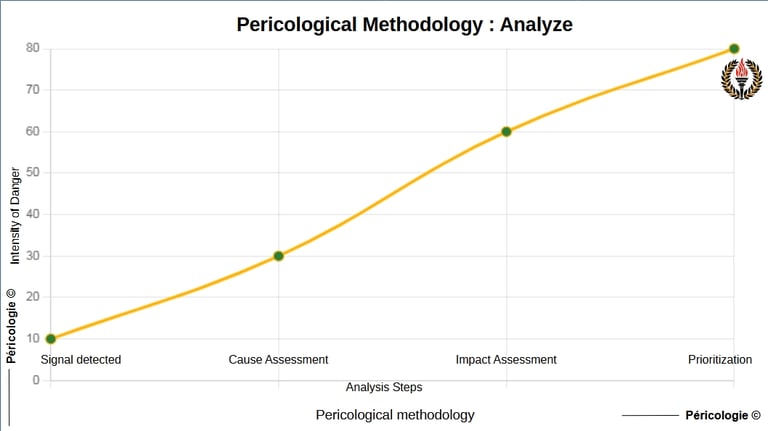

Analyser

Dans le cadre de la Péricologie, "Analyser" désigne l'étape méthodologique consistant à évaluer l'importance, les causes sous-jacentes et les dynamiques des périls identifiés, afin de comprendre leur potentiel d'impact et leurs seuils critiques. Cette phase, deuxième pilier de la méthodologie péricologique, repose sur une approche rigoureuse et systémique pour contraster les signaux faibles et mesurables détectés lors de l'observation. L'analyse péricologique ne se limite pas à une description statique, mais cherche à modéliser les interactions dynamiques pour anticiper l'évolution des périls avant qu'ils n'atteignent un point de bascule. Elle s'inspire des dynamiques coopératives de la nature, où l'évaluation des menaces repose sur une compréhension contextuelle et adaptative, sans présupposer de solutions préfabriquées.

Analyser

Diagramme de l'analyse

Exemple péricologique

Contexte : Dans un réseau logistique interconnecté (ex. : chaîne d'approvisionnement industrielle), un signal faible est détecté par l'Observateur : une surcharge locale sur un nœud clé (ex. : retard de livraison dû à une panne mineure). Ce contexte systémique, où les interdépendances amplifient les dysfonctionnements (boucle positive), exige une analyse pour éviter un point de bascule vers une crise généralisée (ex. : paralysie de la chaîne).

Application Péricologique : Appliquée via l'Holopraxie (sous-branche Cyclosynpraxie pour périls systémiques), cette analyse mène directement à "Agir" : proposition d'une rétroaction bio-inspirée (ex. : redistribution automatique des flux, mimant l'auto-gestion d'un écosystème fluvial).

Étymologie

Le mot analyser provient du français, dérivé du terme analyse, issu du latin médiéval analysis, lui-même emprunté au grec ancien ἀνάλυσις (análisis), signifiant "dissolution" ou "décomposition". Composé de ἀνά (aná, "en haut", "à travers") et λύσις (lýsis, "action de délier, résoudre"), il évoque l’idée de décomposer un tout en ses parties pour en comprendre la structure et les relations.

Sources péricologique

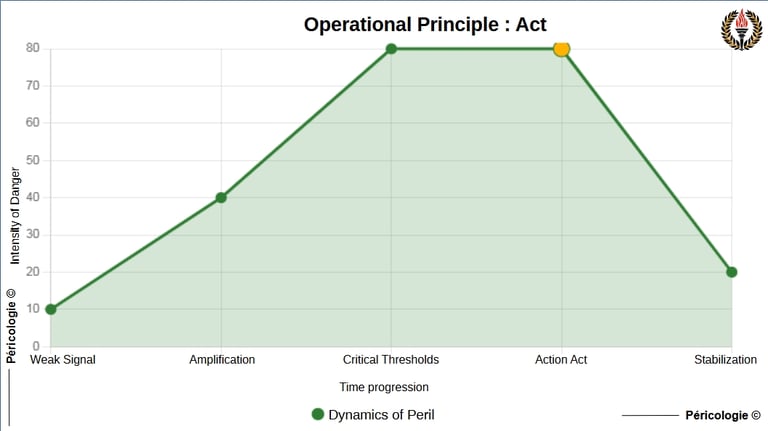

Agir

Dans le cadre de la Péricologie, "Agir" désigne l'étape opérationnelle finale du processus méthodique visant à contrer les périls systémiques avant qu'ils n'atteignent un seuil critique ou un point de bascule. Il s'agit de mettre en œuvre des actions concrètes, ciblées et adaptées au contexte, basées sur l'observation des signaux avant-coureurs et l'analyse des dynamiques des périls. Ces actions s'inspirent des dynamiques coopératives de la nature pour préserver les équilibres humains, biologiques ou technologiques. Agir n'est pas une réaction improvisée, mais une intervention stratégique, rigoureuse et proactive.

Agir

Diagramme d'agir

Exemple péricologique

Contexte : Dans une usine interconnectée, un signal faible (fluctuation anormale de la consommation énergétique) est détecté par des capteurs, indiquant un risque de surcharge pouvant entraîner une panne systémique (point de bascule). L’observation (via l’Observateur) et l’analyse (via l’Analyseur) révèlent une dynamique de boucle positive amplifiant le péril.

Application Péricologique : S’inspirant de la régulation bio-inspirée (ex. : redistribution des ressources dans une colonie de fourmis), le principe "Agir" conduit à une action immédiate : ajuster dynamiquement la répartition de la charge énergétique via un algorithme automatisé, réduisant la surcharge avant qu’elle n’atteigne le seuil critique.

Étymologie

Le terme agir provient du latin agere, signifiant "faire", "agir" ou "conduire". Ce verbe, formé de la racine indo-européenne ag- ("mener", "pousser"), implique une dynamique de mouvement intentionnel et dirigé.

Sources péricologique

La Méthodologie de la Péricologique

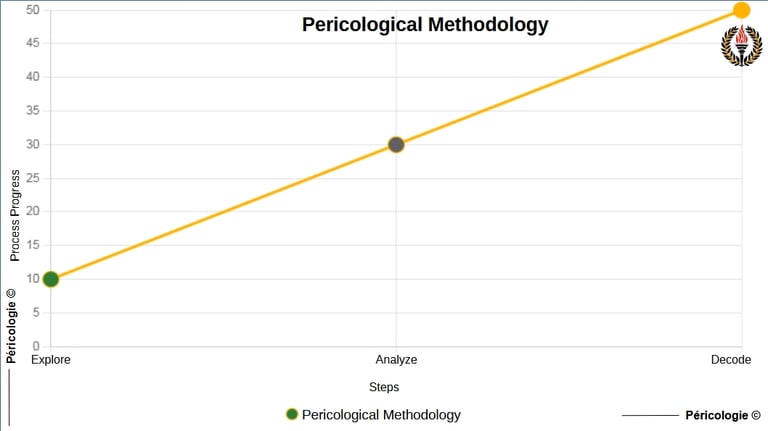

Méthodologie Péricologique

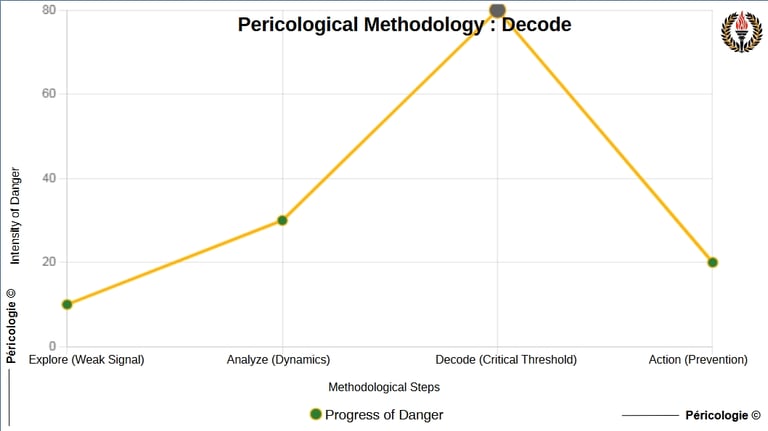

La "Méthodologie Péricologique" désigne l'ensemble structuré et systématique des étapes opérationnelles permettant d'anticiper, d'analyser et de prévenir les périls systémiques dans des contextes humains, biologiques ou technologiques. Ancrée dans les trois piliers fondamentaux de la Péricologie — observation, prévention proactive et adaptation contextuelle —, elle se décompose en trois phases clés : Explorer, Analyser et Décoder. Ces étapes traduisent les dynamiques coopératives bio-inspirées (issues de la faune et de la flore) en actions pratiques pour détecter les signaux avant-coureurs, évaluer leur gravité et agir avant que les périls n'atteignent un point de bascule. Contrairement aux méthodologies réactives de gestion de crises, elle privilégie une anticipation périphérique, méthodique et contextuelle, sans présupposer une coopération parfaite, pour une résilience systémique.

Méthodologie Péricologique

Diagramme de la méthodologie péricologique

Exemple péricologique

Contexte : Dans un réseau logistique interconnecté (ex. : chaîne d'approvisionnement industrielle en 2025), un péril systémique émerge d'une dépendance accrue à des fournisseurs numériques vulnérables, amplifié par des signaux faibles comme des micro-interruptions réseau (vérifié via veille sur risques globaux 2025). Ce contexte diffère des crises classiques (ex. : pandémie) par son invisibilité initiale, exigeant une anticipation non idéologique pour préserver l'équilibre opérationnel.

Application Péricologique : Explorer : Surveiller les flux de données pour détecter des anomalies cycliques (inspiré des régulations écosystémiques, comme les cycles prédateur-proie), identifiant une hausse de 15% des latences réseau comme signal précoce. Analyser : Évaluer l'impact via une matrice d'interdépendances (ex. : 40% des fournisseurs affectés par un hub central), contrastant causes (vulnérabilités logicielles) sans présupposés externes. Décoder : Décoder le seuil critique (ex. : latence > 200ms déclenche une boucle positive de pannes en cascade), proposant une action : redondance décentralisée via micro-réseaux bio-inspirés (comme les racines interconnectées des forêts).

Étymologie

Méthodologie : Du grec methodos ("poursuite d’un chemin", de meta : "vers" et hodos : "chemin") et logos ("discours, étude").

Péricologique : Du latin periculum ("danger, risque") et du grec peri ("autour").

Sources péricologique

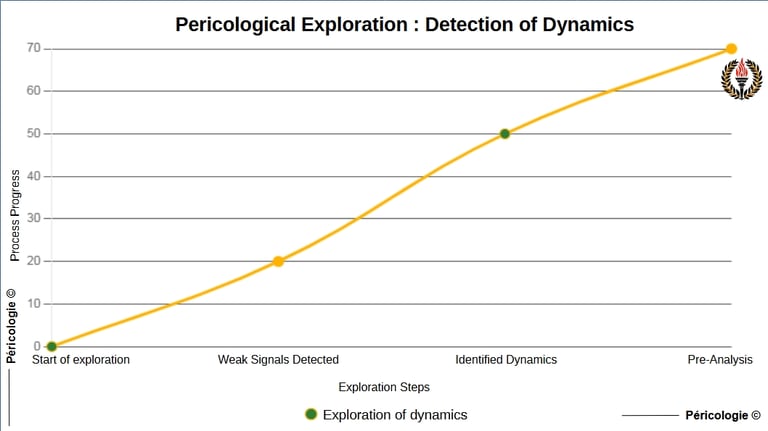

Explorer

Dans le cadre de la Péricologie, "Explorer" désigne l’étape initiale de la méthodologie visant à étudier de manière systématique et proactive les dynamiques évolutives des périls. Cette exploration consiste à détecter les signaux avant-coureurs, qu’ils soient faibles ou mesurables, dans des systèmes interconnectés (humains, biologiques, technologiques) pour identifier les causes, facteurs et trajectoires potentielles des dangers. Contrairement à une simple observation passive, explorer implique une investigation active, bio-inspirée par les dynamiques coopératives de la nature, pour cartographier les périls émergents, invisibles ou diffus avant qu’ils n’atteignent des seuils critiques.

Explorer

Diagramme d'explorer

Exemple péricologique

Contexte : Dans une usine automatisée interconnectée, des fluctuations irrégulières dans la consommation énergétique des machines sont détectées, mais non encore critiques. Ces signaux faibles pourraient indiquer un péril systémique émergent (ex. : défaillance en cascade du réseau électrique). Le contexte est marqué par une interconnexion complexe entre systèmes technologiques et humains (opérateurs surveillant les machines), nécessitant une anticipation proactive.

Application Péricologique : L’étape "Explorer" consiste à étudier les dynamiques évolutives de ce péril potentiel. S’inspirant des écosystèmes naturels (ex. : observation des flux migratoires dans un banc de poissons pour détecter des perturbations), le péricologue recueille des données brutes via des capteurs IoT (consommation énergétique, fréquence des pannes). Il cartographie les interactions entre machines et opérateurs pour identifier les signaux avant-coureurs (ex. : surchauffe localisée).

Étymologie

Le terme explorer provient du latin explorare, formé de ex- ("hors de", "au-delà") et plorare ("crier" ou "examiner", lié à l’idée d’investigation sonore ou visuelle). Historiquement, explorare désignait l’acte de reconnaissance d’un territoire ou d’un danger, souvent par des éclaireurs militaires.

Sources péricologique

Analyser

En Péricologie, "Analyser" désigne l’étape méthodologique consistant à évaluer l’importance, les causes sous-jacentes et les dynamiques des périls identifiés, afin de comprendre leur potentiel d’amplification ou de régulation. Cette analyse s’appuie sur une approche systémique, croisant signaux faibles, signaux mesurables et contextes locaux pour anticiper les seuils critiques (points de bascule). Contrairement à une analyse réactive, elle est proactive, bio-inspirée (tirant des dynamiques coopératives de la nature) et orientée vers l’action immédiate pour barrer les périls avant leur amplification.

Analyser

Diagramme d'analyser

Exemple péricologique

Contexte : Dans un réseau logistique interconnecté (ex. : chaîne d'approvisionnement industrielle), un signal faible est détecté via "Explorer" : une fluctuation anormale des délais de livraison due à des tensions géopolitiques latentes, potentiellement amplifiée par des dépendances technologiques (ex. : logiciels de tracking vulnérables). Ce péril systémique reste diffus et invisible sans analyse, risquant un point de bascule vers une rupture globale.

Application Péricologique : Appliquer "Analyser" consiste à évaluer l'importance de cette fluctuation (ex. : impact potentiel sur 40% des flux via une matrice d'interdépendances bio-inspirée, comme les réseaux trophiques en écologie où une perturbation locale cascade). On contraste les causes (géopolitiques vs. technologiques) et mesure l'impact (ex. : amplification via boucle positive si ignorée, menant à des pertes estimées à 15% de productivité).

Étymologie

Le terme analyser provient du grec analusis (ἀνάλυσις), formé de ana- ("en haut", "à travers") et lusis ("dissolution", "séparation"). Il signifie littéralement "décomposer en éléments" ou "examiner en détail".

Sources péricologique

Décoder

Dans le cadre de la Péricologie, "Décoder" désigne l'étape méthodologique consistant à interpréter et comprendre le niveau de gravité des périls ainsi que leurs seuils critiques, à partir des signaux faibles, mesurables ou avant-coureurs identifiés lors des phases d'exploration et d'analyse. Cette action vise à traduire les dynamiques complexes des périls (biologiques, socio-culturels, technologiques ou systémiques) en informations exploitables pour anticiper et prévenir leur transformation en crises. Décoder ne se limite pas à une analyse passive : il s'agit d'une démarche active, rigoureuse et contextuelle, qui identifie les points de bascule potentiels et propose des hypothèses d'évolution pour orienter des actions préventives immédiates.

Caractéristiques clés : Rôle : Pivot entre l'analyse (évaluation des causes) et l'action (mise en œuvre de solutions), ancré dans le pilier méthodologique. Objectif : Transformer les données brutes ou signaux en compréhension stratégique, favorisant la prévention proactive. Spécificité péricologique : Contrairement à une simple analyse de données (ex. : gestion de risques classique), décoder intègre une vision bio-inspirée et interdisciplinaire, anticipant les dynamiques systémiques.

Décoder

Diagramme de décoder

Exemple péricologique

Contexte : En septembre 2025, un péril systémique émergent se manifeste via des cybermenaces croissantes, comme les attaques par rançongiciel ciblant les infrastructures essentielles (ex. : services publics, hôpitaux). Vérifié via l'Évaluation des cybermenaces nationales 2025-2026 du Centre canadien pour la cybersécurité, qui note des pertes financières et disruptions opérationnelles, avec des cas comme l'exploitation de vulnérabilités MOVEit en 2023 (extrapolé à 2025), croisé avec des rapports français sur risques systémiques dans l'assurance (climat, cyber, pandémie). Ce péril est interconnecté : une attaque locale peut cascader en crise globale, amplifiée par des États émergents utilisant des écosystèmes commerciaux pour des cyberopérations dissimulées.

Application Péricologique : Dans une équipe de sécurité informatique (contexte humain-technologique, aligné sur l'Holopraxie), après avoir Exploré les dynamiques (ex. : augmentation des tentatives d'intrusion) et Analysé leur impact (ex. : vulnérabilités dans les systèmes de transfert de fichiers), "Décoder" évalue la gravité : seuil critique identifié à 20 % de surcharge réseau (point de bascule vers panne en cascade, inspiré des boucles négatives de régulation écosystémique comme la redistribution dans un récif corallien).

Étymologie

Le terme décoder provient du français dé- (préfixe indiquant une action inverse ou une extraction) et coder (du latin codex, signifiant "registre" ou "écriture"). À l’origine, codex désignait un ensemble de tablettes ou de textes organisés, impliquant une structure à déchiffrer.

Sources péricologique

Les Concepts Clés de la Péricologie

Concept Clés Péricologique

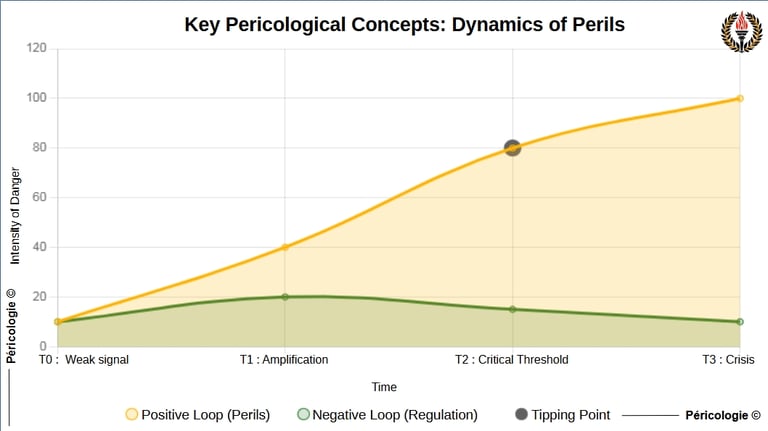

Les "Concepts Clés" désignent les mécanismes fondamentaux qui régissent les dynamiques des périls au sein de la Péricologie, pour anticiper et prévenir les crises systémiques. Ces concepts, inspirés des dynamiques coopératives de la nature (faune et flore), permettent de modéliser, comprendre et contrer les périls avant qu'ils n'atteignent un seuil critique. Ils incluent la boucle positive (amplification auto-renforçante des périls, ex. : propagation virale dans un écosystème ou panique sociale), la boucle négative (mécanismes de régulation stabilisant un système, ex. : régulation thermique corporelle), et le point de bascule. Ancrés dans une rigueur scientifique, ces concepts traduisent des observations biologiques en outils pratiques pour des contextes humains, technologiques ou systémiques, favorisant une anticipation périphérique.

Concept Clés Péricologique

Diagramme du concept clés péricologique

Exemple péricologique

Contexte : Dans une ville côtière, l’érosion des dunes due à des tempêtes fréquentes menace les habitats locaux et les infrastructures touristiques. Les signaux faibles (ex. : diminution de la végétation stabilisatrice) sont détectés via une observation péricologique, mais ignorés par les approches traditionnelles de gestion côtière.

Application Péricologique : Boucle positive : L’érosion accélère la perte de sable, amplifiant la vulnérabilité des dunes face aux tempêtes (auto-renforcement). Boucle négative : Inspirée des écosystèmes (ex. : racines des plantes fixant le sable), la Péricologie propose de planter des végétaux résistants pour stabiliser les dunes, régulant le péril. Point de bascule : Identifier le seuil où l’érosion devient irréversible (ex. : 50 % de dunes perdues). Une action préventive (plantation avant ce seuil) barre la crise.

Étymologie

Le terme "Concepts Clés" provient du latin conceptus ("idée formée, pensée") et de l'anglais key (du vieil anglais cǣg, "clé"), signifiant des notions pivots déverrouillant la compréhension des dynamiques complexes.

Péricologique : Du latin periculum ("danger, risque") et du grec peri ("autour").

Sources péricologique

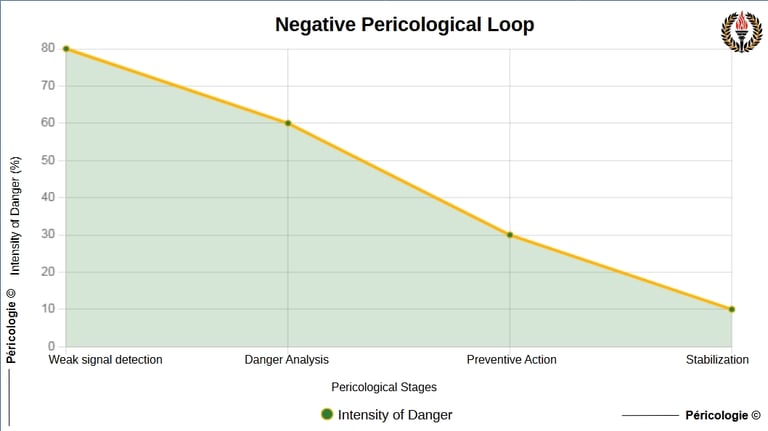

La Boucle Négative Péricologique

En Péricologie, la "Boucle Négative Péricologique" désigne un mécanisme systémique de régulation qui atténue ou stabilise un péril avant qu’il n’atteigne un seuil critique, en s’inspirant des dynamiques naturelles de rétroaction observées dans la faune et la flore. Ce processus contrebalance les dynamiques amplificatrices (boucles positives) en mobilisant des actions correctives basées sur l’observation des signaux faibles ou mesurables. Contrairement aux approches réactives, la boucle négative péricologique agit de manière proactive pour prévenir l’escalade des périls biologiques, socio-culturels, technologiques ou systémiques. Elle s’appuie sur la coordination collective et l’auto-gestion, adaptées aux contextes locaux, pour maintenir un équilibre systémique.

Boucle Négative Péricologique

Diagramme de la Boucle négative péricologique

Exemple péricologique

Contexte : Dans une petite communauté agricole confrontée à une érosion croissante des sols (péril émergent), les agriculteurs observent une baisse des rendements (signal faible). Sans intervention, cette dynamique pourrait atteindre un point de bascule, rendant les terres incultivables.

Application Péricologique : La Péricologie applique une boucle négative en s’inspirant des écosystèmes forestiers, où la couverture végétale stabilise le sol. Les agriculteurs, via l’observation (périlogue comme observateur), identifient le signal faible et analysent la cause (érosion par surpâturage). Ils agissent en implantant des haies végétales (action préventive), qui réduisent l’érosion et régulent le péril, préservant l’équilibre du système agricole.

Étymologie

Boucle : Du français ancien "boucle" (XIIe siècle), issu du latin buccula ("petite bouche" ou "anneau"), désignant un cycle fermé ou une rétroaction.

Négative : Du latin negativus ("qui nie" ou "opposé"), indiquant une action d’atténuation ou de contrebalancement face à une dynamique amplificatrice.

Péricologique : Dérivé de Péricologie (latin periculum, "danger", et grec peri, "autour"), soulignant l’anticipation périphérique des périls.

Sources péricologique

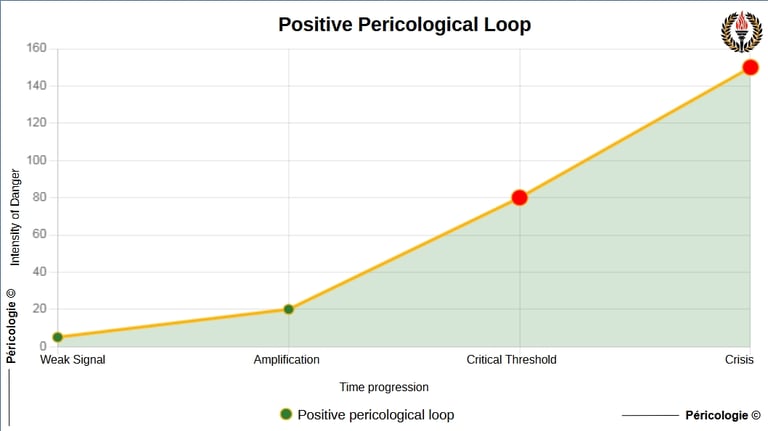

La Boucle Positive Péricologique

En Péricologie, une "Boucle Positive Péricologique" désigne un mécanisme d’amplification auto-renforçante par lequel un péril systémique, qu’il soit biologique, humain, technologique ou mixte, s’intensifie rapidement par des interactions en cascade. Ce concept, inspiré des dynamiques naturelles (ex. : propagation d’un feu de forêt par vent renforçant la chaleur), identifie les seuils où un signal faible devient critique, risquant un point de bascule. La Péricologie s’en sert pour détecter précocement ces dynamiques et proposer des interventions avant l’escalade irréversible. Contrairement aux boucles positives cybernétiques, elle est contextualisée dans l’anticipation périphérique, intégrant des solutions bio-inspirées et pratiques.

Boucle Positive Péricologique

Diagramme de la Boucle positive péricologique

Exemple péricologique

Contexte : Dans un système technologique interconnecté comme un réseau de capteurs IoT en milieu urbain (ex. : surveillance de flux logistiques), un péril émergent tel qu'une surcharge mineure (signal faible : latence accrue de 5%) est détecté via observation péricologique. Sans intervention, cette surcharge auto-amplifie : les capteurs voisins compensent, augmentant la charge globale, créant une boucle positive où la défaillance initiale propage des erreurs cumulatives (ex. : 20% puis 50% de latence en 24h), menaçant l'équilibre systémique (point de bascule : panne en cascade affectant transport et sécurité).

Application Péricologique : Appliquant l'Écosynpraxie, modéliser la boucle via rétroaction naturelle (ex. : essaim d'abeilles redistribuant tâches pour éviter surcharge). Action proactive : Déployer un analyseur pour contraster dynamiques (évaluer impact : seuil critique à 30% latence), puis agir en redistribuant tâches via algorithmes auto-gérés (ex. : réduction de 10% charge sur capteurs adjacents).

Étymologie

Boucle : Du français ancien "boucle" (XIIIe siècle), dérivé du latin buccula ("petite bouche" ou "anneau"), désignant une structure cyclique ou répétitive.

Positive : Du latin positivus ("posé, affirmé"), indiquant une amplification ou un renforcement dans un système.

Péricologique : Dérivé de périculum (latin, "danger") et péri (grec, "autour"), soulignant l'anticipation périphérique des dynamiques dangereuses.

Sources péricologique

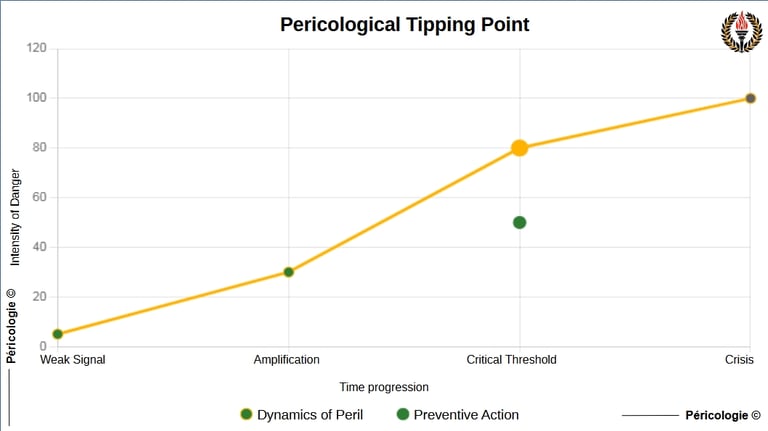

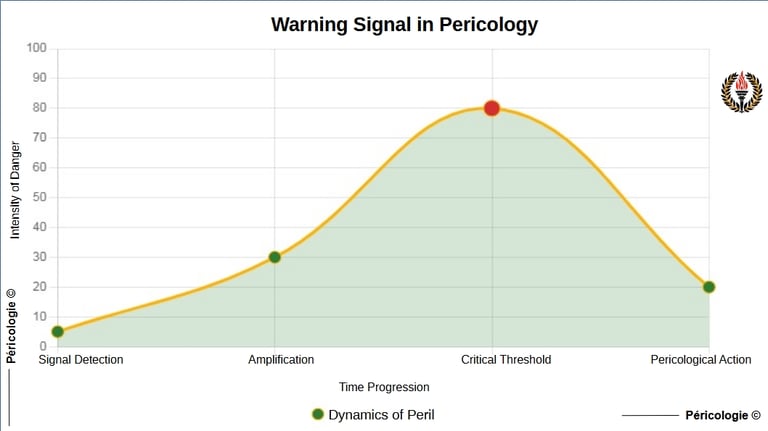

Le Point de Bascule Péricologique

Le "Point de Bascule Péricologique" désigne le seuil critique où un péril, qu’il soit biologique, socio-culturel, technologique ou systémique, atteint un niveau d’intensité tel qu’il se transforme en crise irréversible ou difficilement maîtrisable. Dans la Péricologie, ce concept identifie le moment où les dynamiques de périls (amplifiées par des boucles positives ou atténuées par des boucles négatives) dépassent un point d’équilibre, entraînant un basculement systémique. Il s’agit d’un indicateur clé pour l’anticipation proactive, permettant d’agir avant que les seuils critiques ne soient franchis.

Point de Bascule Péricologique

Diagramme du point de bascule péricologique

Exemple péricologique

Contexte : Une petite équipe de projet dans une entreprise technologique fait face à une surcharge de travail due à des délais serrés. Les signaux faibles (baisse de communication, fatigue accrue) sont détectés via des réunions quotidiennes, mais non traités.

Application Péricologique : Inspirée par les mécanismes de régulation bio-inspirée (ex. : redistribution des ressources dans une colonie de fourmis), la Péricologie propose d’identifier le point de bascule (risque de burn-out collectif menaçant le projet). L’observateur repère les signaux (ex. : erreurs fréquentes), l’analyseur évalue le seuil (ex. : 80 % des membres en surcharge), et l’action consiste à réallouer des tâches ou intégrer une pause structurée, barrant le péril avant la crise.

Étymologie

Le terme dérive de l’expression française « point de bascule », issue du vocabulaire physique et mécanique, où « bascule » (du latin bascula, balance) évoque un pivot ou un changement d’état soudain.

« Péricologique » provient du latin periculum (danger, risque) et du grec peri (autour), soulignant une approche périphérique et anticipative des menaces.

Sources péricologique

https://unu.edu/ehs/news/risk-tipping-points-pose-new-and-increased-threats

https://en.wikipedia.org/wiki/Tipping_points_in_the_climate_system

https://www.frontiersin.org/journals/climate/articles/10.3389/fclim.2022.1009234/full

https://www.ucl.ac.uk/bartlett/sites/bartlett/files/ecosystem_tipping_points_policy_report_iipp.pdf

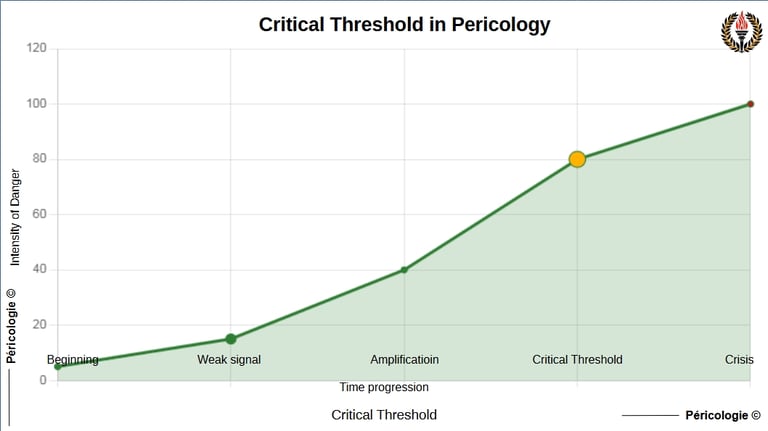

Le Seuil Critique

En Péricologie, le "Seuil Critique" désigne le point précis où un péril, par son intensification ou son accumulation, atteint un niveau où il menace de basculer en crise systémique irréversible ou difficilement contrôlable. Ce concept, central à la discipline, marque la frontière entre un état gérable et un état où les dynamiques de déstabilisation (souvent amplifiées par des boucles positives) échappent aux mécanismes de régulation (boucles négatives). Il s'agit d'un indicateur clé pour l'anticipation, permettant aux péricologues d'identifier le moment où une intervention proactive devient impérative pour éviter un point de bascule. Dans un écosystème, il peut correspondre à un niveau de pollution où la biodiversité commence à s'effondrer. Le seuil critique est mesurable (via données ou observations) et contextuel, s'adaptant aux spécificités des systèmes humains, biologiques ou technologiques.

Seuil Critique

Diagramme du seuil critique

Exemple péricologique

Contexte : Dans une usine interconnectée utilisant des capteurs IoT pour surveiller la production, une surcharge progressive des machines (signal faible : hausse de 10 % de la consommation énergétique) menace une panne en cascade affectant la chaîne logistique régionale.

Application Péricologique : Un péricologue, via l’approche Cyclosynpraxie, détecte ce signal faible grâce à une modélisation bio-inspirée (ex. : redistribution des flux dans un écosystème forestier). Avant que le seuil critique ne soit atteint (panne totale des machines), il propose une réallocation dynamique des tâches entre machines, réduisant la charge de 15 % et stabilisant le système. Cette action préventive, guidée par l’analyse des boucles positives, évite une crise logistique.

Étymologie

Seuil : Du latin sulium (ou solum, base, sol), désignant une limite ou une frontière physique ou symbolique, comme le pas d'une porte

Critique : Du grec kritikos (de krinein, juger, discerner), signifiant un moment décisif ou une situation exigeant un jugement précis.

Sources péricologique

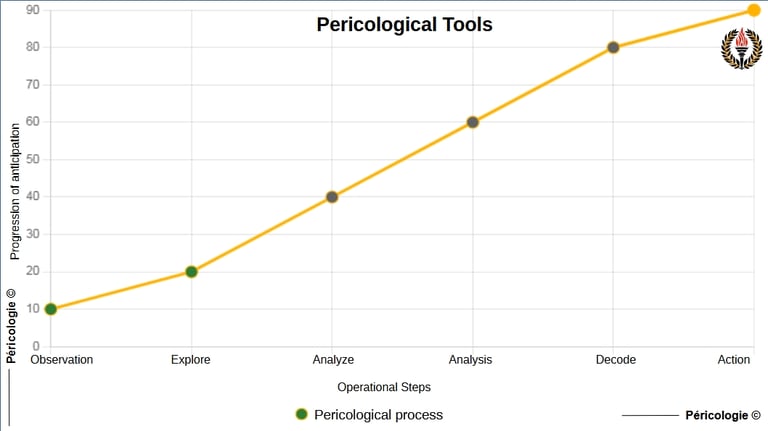

Les Outils de la Péricologie

Outils péricologiques

Un "Outil Péricologique" désigne tout dispositif, méthode ou processus pratique, conçu ou adapté pour anticiper, détecter et prévenir les périls systémiques dans des contextes humains, biologiques ou technologiques, en s'inspirant des dynamiques coopératives de la nature. Ancré dans les piliers de la Péricologie (observation, prévention proactive, adaptation contextuelle), il traduit des connaissances scientifiques validées, notamment issues de la collaboration bio-inspirée, en solutions appliquées. Ces outils sont intuitifs, accessibles et ne présupposent pas une coopération humaine parfaite, favorisant une résilience systémique face aux seuils critiques.

Outils Péricologiques

Diagramme des outils péricologiques

Exemple péricologique

Contexte : Une petite ville côtière fait face à des signaux faibles d’érosion marine (augmentation des marées extrêmes, submersion ponctuelle de digues). Les données locales (capteurs de niveau d’eau) indiquent un risque systémique potentiel, amplifié par l’urbanisation côtière (boucle positive). Les approches traditionnelles (renforcement des digues post-crise) sont coûteuses et tardives.

Application Péricologique : L’outil péricologique "Matrice d’Anticipation Bio-Inspirée" est déployé. Inspirée des récifs coralliens (redistribution des flux pour éviter l’effondrement), cette matrice cartographie les signaux mesurables (hauteur des marées, érosion des sols) et modélise les interdépendances (urbanisation, écosystème marin). Étape 1 (Explorer) : Collecte des données via capteurs IoT. Étape 2 (Analyser) : Évaluation des seuils critiques (ex. : submersion à +1,5 m). Étape 3 (Décoder) : Identification d’un point de bascule (effondrement digue dans 18 mois). Action : Mise en œuvre d’une barrière végétale (mangroves) pour absorber les marées, réduisant le péril avant crise.

Étymologie

Outil : Du latin ūtilis ("utile, fonctionnel"), dérivé de ūtor ("utiliser, employer").

Péricologique : Composé du latin pēriculum ("danger, risque") et du grec peri ("autour, à proximité"), avec -logie (du grec logos, "discours, étude").

Sources péricologique

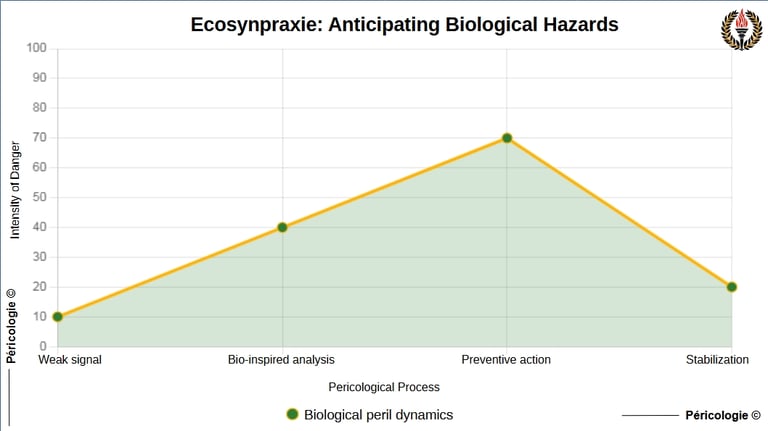

Écosynpraxie

Cœur méthodologique de la Péricologie, l’"Écosynpraxie " désigne l’approche bio-inspirée qui traduit les dynamiques coopératives observées dans la faune et la flore en outils pratiques, intuitifs et scientifiquement validés pour anticiper et prévenir les périls biologiques. Elle favorise la collaboration humaine, l’auto-gestion et la rétroaction dans des contextes où la communication est limitée ou où des décisions rapides sont nécessaires. Contrairement aux approches présumant une coopération humaine idéale, l’Écosynpraxie s’adapte aux réalités pratiques, gérant les périls biologiques via des solutions simples inspirées de la nature, comme la coordination des bancs de poissons ou la résilience des forêts. Elle constitue la base fondatrice de l’identité bio-inspirée de la Péricologie et dépend de l’Holopraxie pour les périls mixtes ou non biologiques.

Écosynpraxie

Diagramme de l'écosynpraxie

Exemple péricologique

Contexte : Dans un contexte agricole local interconnecté (ex. : une ferme coopérative de 50 hectares en zone tempérée, 2025), un péril biologique émerge sous forme d'une infestation naissante de ravageurs (ex. : pucerons amplifiés par une boucle positive de reproduction accélérée due à un déséquilibre microbien). Les signaux faibles incluent une augmentation subtile de la transpiration foliaire (mesurable via capteurs low-tech) et une réduction de 5 % de la biodiversité auxiliaire (ex. : abeilles prédatrices). Sans anticipation, cela atteint un point de bascule en 2-3 semaines, menaçant 30 % de la récolte et l'équilibre économique de l'équipe humaine (10 agriculteurs). Ce péril est biologique pur, non systémique, rendant l'Écosynpraxie idéale comme base fondatrice, sans recours à l'Holopraxie pour aspects mixtes.

Application Péricologique : L'Écosynpraxie traduit les dynamiques coopératives observées dans la nature (ex. : auto-gestion des fourmis qui redistribuent des phéromones pour réguler une invasion) en outils simples pour l'équipe. Observation : Détecter les signaux faibles via une veille périphérique bio-inspirée (ex. : patrouilles mimant les sentinelles animales). Analyse : Évaluer la boucle positive (amplification des ravageurs) et identifier le seuil critique (densité > 10/m²). Action : Appliquer une rétroaction bio-inspirée, comme introduire des plantes compagnes (ex. : souci pour attirer prédateurs naturels), barrant le péril en 48 heures sans pesticides chimiques.

Étymologie

Dérivé du grec oikos ("maison", "environnement", par extension "écosystème"), syn ("ensemble", "avec") et praxis ("action", "pratique").

Sources péricologique

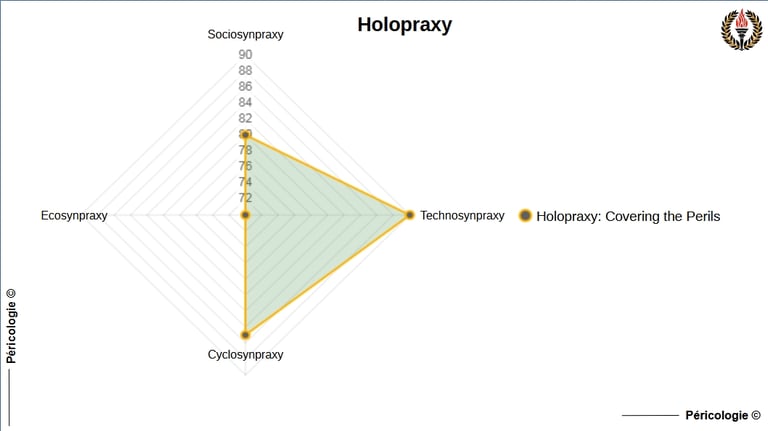

Holopraxie

L’"Holopraxie" est une branche centrale de la Péricologie, adoptant une approche holistique et interdisciplinaire pour anticiper et gérer les périls non biologiques complexes, tels que les crises socio-économiques, technologiques ou systémiques. Elle intègre les dynamiques biologiques, humaines, technologiques et systémiques, unifiant des paradigmes complémentaires (Sociosynpraxie, Technosynpraxie, Cyclosynpraxie) pour adresser des menaces interconnectées. Pivot central de la discipline, l’Holopraxie incorpore l’Écosynpraxie pour les aspects biologiques des périls mixtes, s’appuyant sur une rigueur scientifique et une faisabilité pratique. Elle favorise des solutions adaptées, anticipant les points de bascule pour prévenir l’escalade des crises.

Holopraxie

Diagramme de l'holopraxie

Exemple péricologique

Contexte : Dans une métropole interconnectée en 2026, une plateforme logistique intelligente (alimentée par IA) gère les flux alimentaires urbains. Des signaux faibles (retards récurrents dans les livraisons et hausses de consommation énergétique) indiquent un risque de panne systémique, pouvant entraîner des ruptures d’approvisionnement et des tensions sociales.

Application Péricologique : L’Holopraxie mobilise une approche interdisciplinaire pour anticiper ce péril non biologique. Elle intègre : Observation : Analyse des données IoT (signaux mesurables) et retours humains (signaux faibles des livreurs). Analyse bio-inspirée : Modélisation inspirée des écosystèmes (ex. : redistribution des flux dans une colonie de fourmis) pour identifier un point de bascule potentiel (surcharge serveur). Action proactive : Déploiement d’un algorithme multi-agentique pour rééquilibrer les flux avant la crise, évitant la rupture.

Étymologie

Dérivé du grec holos ("entier", "tout") et praxis ("action", "pratique"), le terme Holopraxie signifie littéralement "action globale" ou "pratique intégrale".

Sources péricologique

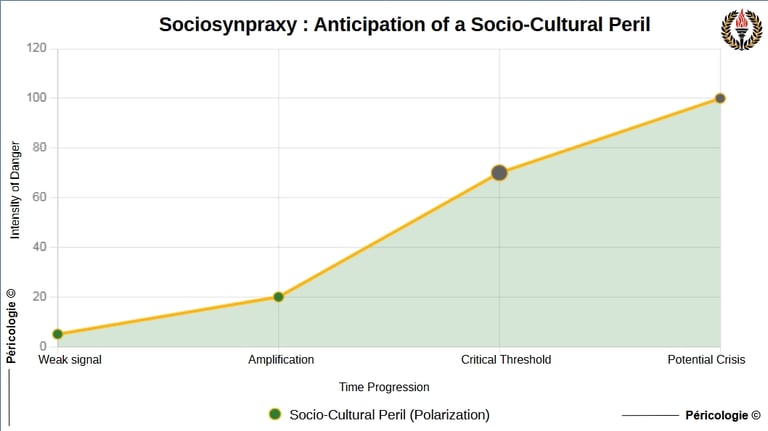

Sociosynpraxie

La "Sociosynpraxie" est une sous-branche de la Péricologie, qui applique les dynamiques coopératives bio-inspirées aux périls socio-culturels. Elle mobilise les principes de collaboration, d'auto-gestion et de rétroaction, tirés des observations de la faune et de la flore, pour anticiper et prévenir les dysfonctionnements dans les systèmes sociaux humains, tels que les conflits culturels, les polarisations ou les crises de cohésion communautaire. Pragmatique et ancrée dans des bases scientifiques validées, elle ne présuppose pas une coopération humaine idéale, mais s'adapte aux réalités contextuelles, favorisant des solutions rapides et intuitives pour préserver l'équilibre social.

Sociosynpraxie

Diagramme de la sociosynpraxie

Exemple péricologique

Contexte : Dans une communauté urbaine de 5 000 habitants, des tensions socio-culturelles émergent autour de l’accès inégal aux ressources éducatives (ex. : écoles surchargées dans certains quartiers). Les signaux faibles incluent une augmentation des plaintes sur les réseaux sociaux et une baisse de participation aux réunions communautaires, indiquant un risque de polarisation (péril socio-culturel). Sans intervention, ces tensions pourraient atteindre un point de bascule, menant à des conflits ouverts ou à une fracture sociale.

Application Péricologique : La Sociosynpraxie, sous-branche de l’Écosynpraxie et de l’Holopraxie, applique une approche bio-inspirée tirée des dynamiques de coopération dans les colonies animales (ex. : fourmis redistribuant les ressources via communication décentralisée). Un péricologue observe les signaux faibles (plaintes, désengagement), analyse leur gravité (risque de polarisation), et propose une action proactive : organiser des ateliers participatifs locaux, inspirés des mécanismes d’auto-gestion, pour redistribuer équitablement l’accès aux ressources éducatives (ex. : programmes de tutorat communautaire).

Étymologie

Socio- : Du latin socius ("compagnon, associé"), désignant les interactions et structures sociales humaines.

Syn- : Du grec sun ("avec, ensemble"), soulignant la coopération collective.

Praxie : Du grec praxis ("action, pratique"), indiquant une application concrète et méthodique.

Sources péricologique

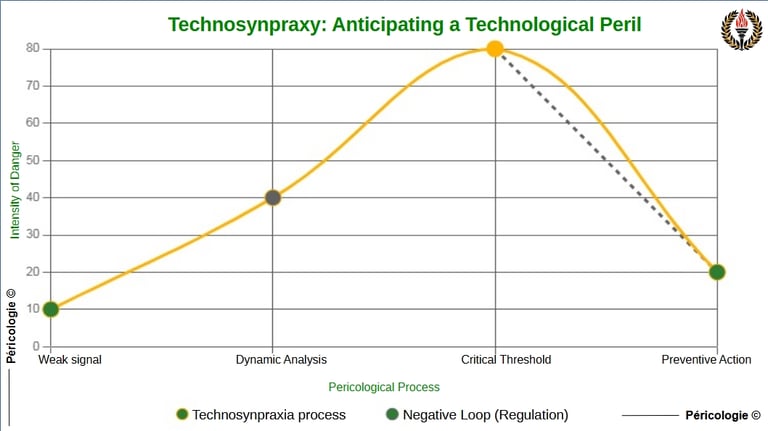

Technosynpraxie

La "Technosynpraxie" est une sous-branche de l’Holopraxie, au sein de la Péricologie, qui se concentre sur l’anticipation et la prévention des périls technologiques complexes affectant les systèmes interconnectés. Elle mobilise des dynamiques interdisciplinaires (technologiques, humaines et systémiques) pour détecter les signaux avant-coureurs, analyser les seuils critiques et agir proactivement afin de contrer les dysfonctionnements ou crises émergentes dans des infrastructures technologiques. Inspirée par les principes bio-inspirés de la Péricologie, elle adapte les mécanismes de coopération et de rétroaction observés dans la nature (comme l’auto-régulation des écosystèmes) pour concevoir des solutions pratiques et contextuelles, sans présupposer une fiabilité technologique absolue. Elle s’appuie sur une rigueur scientifique et une veille active pour anticiper les points de bascule technologiques, favorisant une résilience systémique.

Technosynpraxie

Diagramme de la technosynpraxie

Exemple péricologique

Contexte : Dans une usine automatisée utilisant des systèmes d’IA interconnectés pour la gestion de la production, un signal faible est détecté : des micro-latences inexpliquées dans les communications entre machines. Ce signal, ignoré par les protocoles standards de maintenance, indique un potentiel point de bascule vers une panne systémique (ex. : arrêt de production ou cyberattaque amplifiée).

Application Péricologique : La Technosynpraxie intervient en trois étapes : Observation : Identifier les micro-latences comme signaux faibles via un monitoring bio-inspiré, imitant la détection des anomalies dans un écosystème (ex. : fourmis repérant un intrus). Analyse : Modéliser la dynamique des latences comme une boucle positive (amplification des retards), en croisant données machine avec des métriques humaines (retours opérateurs). Action : Mettre en œuvre une solution bio-inspirée, comme une redistribution décentralisée des tâches (inspirée des essaims), en réallouant dynamiquement les flux de données pour éviter la surcharge, barrant le péril avant la crise.

Étymologie

Techno- : Dérivé du grec tekhnē (τέχνη), signifiant "art", "technique" ou "savoir-faire", en référence aux systèmes et outils technologiques.

-syn- : Du grec sun (σύν), signifiant "avec" ou "ensemble", soulignant l’approche collaborative et interconnectée.

-praxie : Du grec praxis (πρᾶξις), signifiant "action" ou "pratique", mettant l’accent sur l’application concrète et méthodique.

Sources péricologique

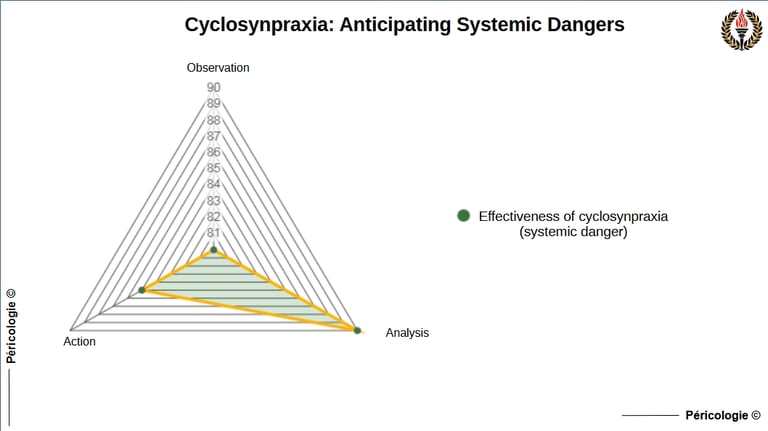

Cyclosynpraxie

Sous-branche de l’Holopraxie en Péricologie, la "Cyclosynpraxie" désigne l’approche interdisciplinaire et bio-inspirée dédiée à l’anticipation et à la prévention des périls systémiques, c’est-à-dire des menaces émergentes issues de l’interconnexion complexe entre systèmes humains, technologiques, biologiques et environnementaux. Elle s’appuie sur les dynamiques de régulation observées dans les écosystèmes naturels pour modéliser et contrer les points de bascule systémiques avant qu’ils ne déclenchent des crises globales. La Cyclosynpraxie se distingue par sa capacité à analyser les interdépendances complexes et à proposer des actions préventives méthodiques, sans présupposer une stabilité inhérente des systèmes.

Cyclosynpraxie

Diagramme de la cyclosynpraxie

Exemple péricologique

Contexte : Dans une métropole interconnectée, un réseau logistique de livraison de denrées alimentaires dépend de capteurs IoT, de véhicules autonomes et de centres de distribution. Un signal faible (retards répétés dans un nœud logistique) est détecté, risquant une rupture d’approvisionnement en cascade (point de bascule systémique) affectant la sécurité alimentaire.

Application Péricologique : La Cyclosynpraxie applique une approche bio-inspirée, s’inspirant des fourmilières où la redistribution des tâches évite les engorgements. L’Observation identifie le signal faible via l’analyse des données IoT (retards anormaux). L’Analyse modélise l’interconnexion des nœuds logistiques, révélant un risque de boucle positive (amplification des retards). L’Action propose une redistribution dynamique des livraisons vers des nœuds secondaires, ajustée en temps réel, pour stabiliser le réseau (boucle négative).

Étymologie

Dérivé du grec kuklos ("cycle", "cercle"), sun ("ensemble", "avec") et praxis ("action", "pratique").

Sources péricologique

Les Aspects Bio-Inspirés de la Péricologie

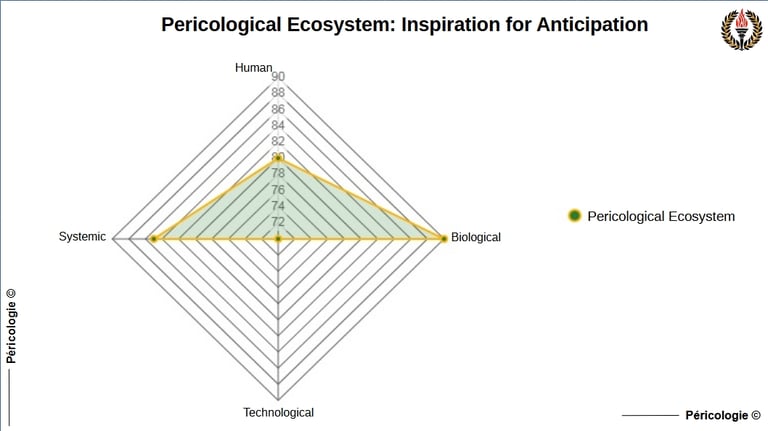

Écosystème Péricologique

Dans le cadre de la Péricologie, un "écosystème" désigne un ensemble dynamique d’interactions entre des entités vivantes (humaines, animales, végétales) et non vivantes (technologiques, environnementales) au sein d’un contexte donné, servant de source d’inspiration pour anticiper et prévenir les périls systémiques. Il ne s’agit pas uniquement d’un concept écologique classique, mais d’un modèle bio-inspiré de coopération, d’auto-gestion et de rétroaction, appliqué à des systèmes humains, biologiques ou technologiques interconnectés. L’écosystème, en Péricologie, est une matrice d’observation pour détecter les signaux avant-coureurs des périls et concevoir des solutions préventives pragmatiques, ancrées dans les dynamiques collaboratives de la nature. Il incarne l’interconnexion humain/péril, où chaque composante influence l’équilibre global, nécessitant une vigilance périphérique pour barrer les dangers avant leur point de bascule.

Ecosystème Péricologique

Diagramme de l'écosystème péricologique

Exemple péricologique

Contexte : Dans une usine automatisée, un réseau de machines interconnectées (capteurs, robots, systèmes IA) forme un écosystème technologique. Un signal faible (surchauffe d’un capteur) indique un risque de panne en cascade, menaçant la production.

Application Péricologique : Inspirée par la régulation d’un écosystème forestier (où les arbres redistribuent l’eau pour éviter le stress hydrique), la Péricologie applique une boucle négative : un observateur (système de monitoring) détecte la surchauffe, un analyseur (algorithme) évalue son impact potentiel, et une action (redistribution de la charge vers d’autres machines) est mise en œuvre pour prévenir la panne. Cela évite un point de bascule (arrêt total) et maintient l’équilibre du système.

Étymologie

Le terme écosystème provient du grec oikos (« maison », « habitat ») et systēma (« ensemble organisé », dérivé de syn- « avec » et hístēmi « placer »). Apparu en 1935 dans les travaux d’Arthur Tansley, il désigne initialement les interactions entre organismes et leur milieu.

Péricologique : Du latin periculum ("danger, risque") et du grec peri ("autour").

Sources péricologique

https://youmatter.world/fr/definition/ecosysteme-definition-enjeux/

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-pelagique-2367/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Approche_%C3%A9cosyst%C3%A9mique

https://www.dictionnaire-environnement.com/ecosysteme_pelagique_ID4648.html

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8401121/ecosysteme

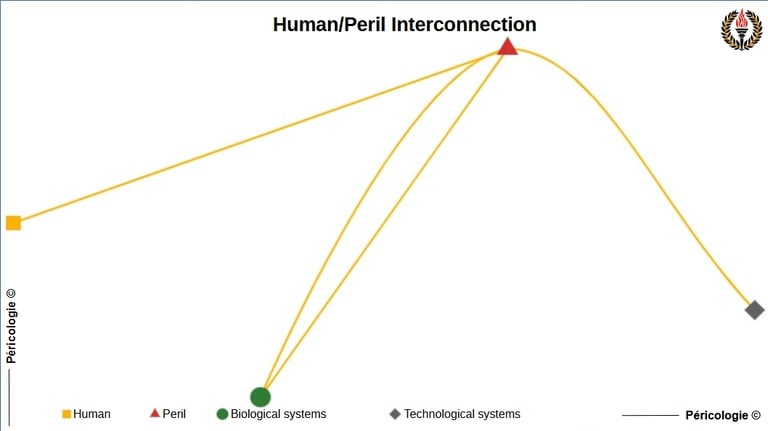

Interconnexion Humain/péril

L’"Interconnexion Humain/Péril" désigne la relation dynamique et réciproque entre les actions, comportements ou décisions humaines et les périls systémiques (biologiques, socio-culturels, technologiques ou systémiques). En Péricologie, ce concept souligne que les humains ne sont ni simples victimes ni seuls déclencheurs des périls, mais des acteurs interconnectés dans des boucles de rétroaction (positives ou négatives) qui amplifient ou atténuent les dynamiques des périls. Il s’inspire des équilibres coopératifs des écosystèmes naturels, où chaque élément influence et est influencé par son environnement. L’Interconnexion Humain/Péril exige une observation périphérique pour détecter les signaux faibles et une action proactive pour prévenir les points de bascule.

Interconnexion Humain/Péril

Diagramme de l'interconnexion humain/péril

Exemple péricologique

Contexte : Dans une communauté agricole côtière, des signaux faibles (ex. : érosion accrue des sols, observée via des capteurs locaux) indiquent un péril émergent lié à l’interconnexion entre l’activité humaine (surculture intensive) et un déséquilibre environnemental (montée des eaux salées). Les agriculteurs, dépendants de ces terres, amplifient involontairement le péril par leurs pratiques, créant une boucle positive (aggravation mutuelle homme-environnement).

Application Péricologique : En s’inspirant des dynamiques bio-inspirées (ex. : régulation des mangroves par redistribution des ressources), la Péricologie mobilise l’Écosynpraxie pour observer (capteurs mesurant l’érosion), analyser (modélisation des interactions culture-eau salée) et agir (introduire des cultures résistantes au sel et sensibiliser les agriculteurs à l’auto-gestion). Cela brise la boucle positive, stabilisant le système avant le point de bascule (effondrement agricole).

Étymologie

Interconnexion : Du latin inter ("entre") et connexio ("lien, relation"), signifiant une relation réciproque entre éléments.

Humain : Du latin humanus ("ce qui est propre à l’homme"), ici englobant actions, décisions et impacts collectifs.

Péril : Du latin periculum ("danger, épreuve"), central à la Péricologie pour désigner une menace systémique naissante ou établie.

Sources péricologique

https://en.wikipedia.org/wiki/Existential_risk_from_artificial_intelligence

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S001632871930357X

https://futureoflife.org/data/documents/Existential%20Risk%20Resources%20%282015-08-24%29.pdf

https://link.springer.com/article/10.1007/s11098-025-02301-3

https://link.springer.com/rwe/10.1007/978-3-319-31737-3_45-1

Les Périls dans la Péricologie

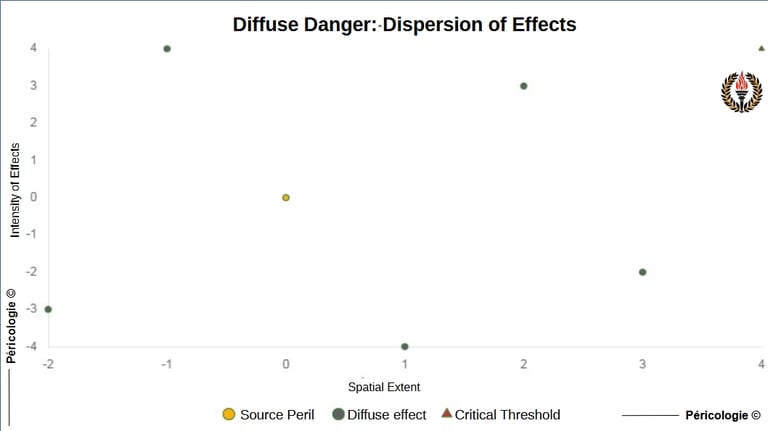

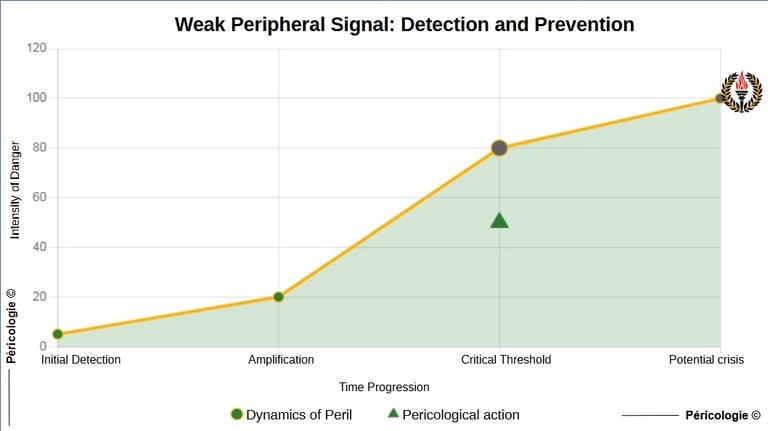

Dynamiques des Périls

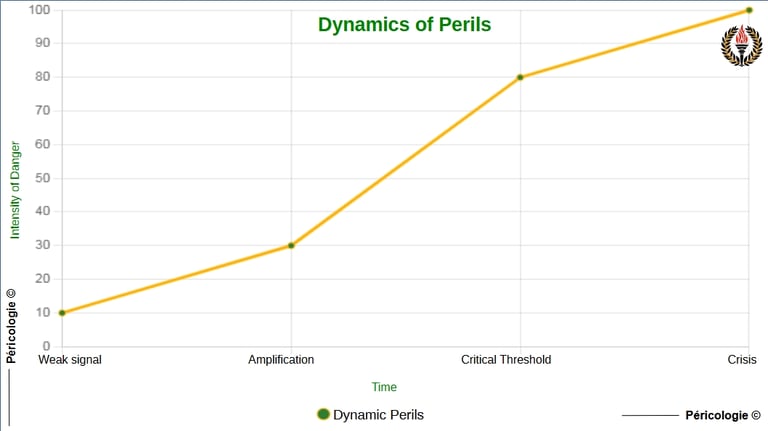

Les "Dynamiques des Périls" désignent les évolutions, causes et facteurs interconnectés qui façonnent l’émergence, l’amplification ou l’atténuation des périls dans des systèmes complexes (humains, biologiques, technologiques ou systémiques). En Péricologie, ces dynamiques sont observées et analysées pour identifier les signaux avant-coureurs (faibles ou mesurables) et anticiper les seuils critiques avant qu’un péril ne bascule en crise. Inspirées des dynamiques coopératives de la nature, elles sont modélisées pour comprendre les interactions systémiques et proposer des actions préventives adaptées aux contextes locaux.

Dynamiques des Périls

Diagramme des dynamiques des périls

Exemple péricologique

Contexte : Une chaîne d’approvisionnement alimentaire régionale dépendante d’un seul fournisseur de céréales subit des perturbations météorologiques récurrentes (ex. : sécheresses locales). Les retards de livraison amplifient les tensions sur les stocks, menaçant la sécurité alimentaire (péril diffus).

Application Péricologique : En s’inspirant des dynamiques de régulation des écosystèmes (ex. : redistribution des ressources dans une colonie de fourmis), un péricologue observe les signaux faibles (ex. : baisse de 10% des livraisons sur 3 mois). Il analyse la dynamique : une boucle positive où les retards augmentent la spéculation locale, risquant un point de bascule (pénurie). L’action proposée est une diversification proactive des sources d’approvisionnement via des partenariats locaux, stabilisant le système (boucle négative).

Étymologie

Dynamiques : Du grec dynamis ("force, puissance"), désignant le mouvement ou l’évolution active d’un système, ici appliqué aux processus évolutifs des périls.

Périls : Du latin periculum ("danger, risque"), ancrant l’idée d’une menace potentielle à un équilibre, observée périphériquement.

Sources péricologique

https://journals.openedition.org/communicationorganisation/4494

https://www.sator.fr/cours/risques-systemiques-et-strategies-de-resilience

https://www.ihemi.fr/articles/risques-systemiques-globaux-risques-effondrement

https://www.carbone4.com/publication-strategie-analyse-par-scenario

https://www.cairn.info/le-management-des-risques-et-des-crises--9782100567317-page-65.htm

https://shs.cairn.info/revue-economique-2015-3-page-481?lang=fr

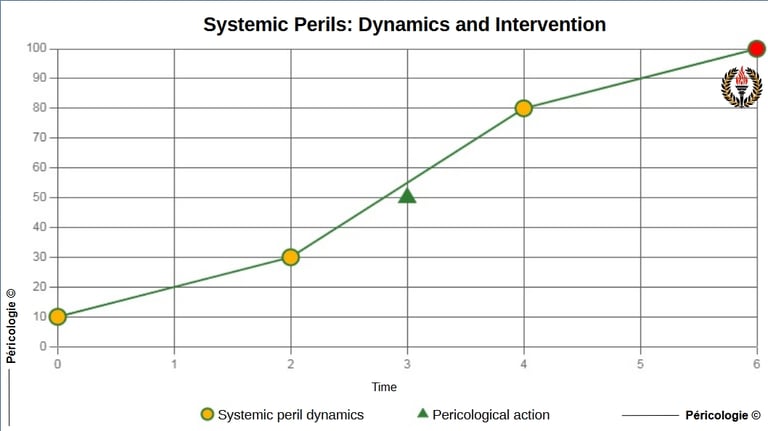

Péril Systémique

Un "Péril Systémique" désigne une menace complexe et interconnectée affectant un système dans son ensemble, qu’il soit humain, biologique, technologique ou socio-économique. Il se caractérise par des dynamiques amplificatrices (boucles positives) ou des points de bascule qui peuvent déstabiliser l’équilibre global, entraînant des crises difficiles à contenir. En Péricologie, l’anticipation périphérique des périls systémiques repose sur la détection précoce des signaux faibles et mesurables, permettant une prévention proactive avant l’atteinte de seuils critiques.

Péril Systémique

Diagramme du péril systémique

Exemple péricologique

Contexte : Dans une ville intelligente en 2025, un réseau d’IA interconnecté gère l’approvisionnement en énergie, les transports et les télécommunications. Un signal faible (surcharge temporaire dans un nœud énergétique) est détecté, risquant une panne en cascade affectant les systèmes dépendants (transports arrêtés, hôpitaux sous tension).

Application Péricologique : Un péricologue, via la Cyclosynpraxie, observe ce signal (Observateur), analyse les interdépendances du réseau pour identifier un point de bascule potentiel (Analyseur), et propose une redistribution automatique des flux énergétiques, inspirée des mécanismes de régulation des écosystèmes (ex. : fourmilières réallouant les ressources). Cette action proactive (Agir) stabilise le réseau, prévenant une crise systémique.

Étymologie

Péril : Du latin periculum (« danger, risque »), dérivé de periri (« éprouver, tenter »), connotant une menace imminente à un équilibre.

Systémique : Du grec sustēma (« ensemble organisé »), composé de sun- (« avec ») et histanai (« établir »), renvoyant à un tout interdépendant.

Sources péricologique

https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_financier_syst%C3%A9mique

https://www.capital.fr/entreprises-marches/risque-systemique-1382342

https://dictionnaire.lerobert.com/en/definition/risque-systemique

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/systemes-theorie-des-et-risques-systemiques

https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Systemique.html

https://www.epsilonmelia.com/ressources-pedagogiques/approche-systemique-therapeutique-definition/

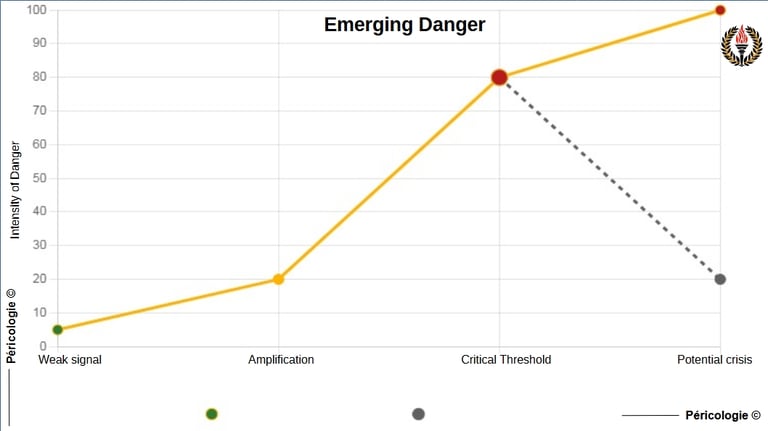

Péril Emergent

Un "Péril Emergent" désigne, dans le cadre de la Péricologie, une menace naissante ou en cours de formation, identifiable par des signaux faibles ou avant-coureurs, mais n’ayant pas encore atteint un seuil critique ou un point de bascule. Contrairement aux périls établis, ces dangers sont souvent peu visibles, car ils évoluent dans des dynamiques complexes et interconnectées, qu’elles soient biologiques, humaines, technologiques ou systémiques. La Péricologie met l’accent sur leur détection précoce via une observation périphérique et une analyse méthodique, afin de permettre une prévention proactive avant leur amplification. Ce concept s’inscrit dans le pilier d’anticipation périphérique et s’appuie sur les dynamiques bio-inspirées pour modéliser les risques naissants.

Péril Emergent

Diagramme du péril émergent

Exemple péricologique

Contexte : Dans une ville connectée dépendant d’un réseau IoT pour gérer l’éclairage public et la circulation, des signaux faibles (latences intermittentes dans les capteurs) indiquent une vulnérabilité émergente liée à une cyberattaque potentielle. Ce péril, non encore évident, menace de perturber l’infrastructure urbaine (ex. : pannes en cascade des feux de signalisation).

Application Péricologique : La Péricologie, via l’approche Cyclosynpraxie, observe ces signaux faibles (latences mesurées) et analyse leur dynamique (boucle positive : amplification par surcharge réseau). Inspirée par la régulation bio-inspirée (ex. : redistribution des flux dans une colonie de fourmis), elle propose une action proactive : déployer un micro-correctif logiciel pour équilibrer les charges avant le point de bascule.

Étymologie

Péril : Du latin periculum, signifiant "danger" ou "risque", dérivé de periri ("éprouver, tenter"), évoquant une menace potentielle à un équilibre.

Émergent : Du latin emergere, composé de e- ("hors de") et mergere ("plonger"), signifiant "sortir, apparaître".

Sources péricologique

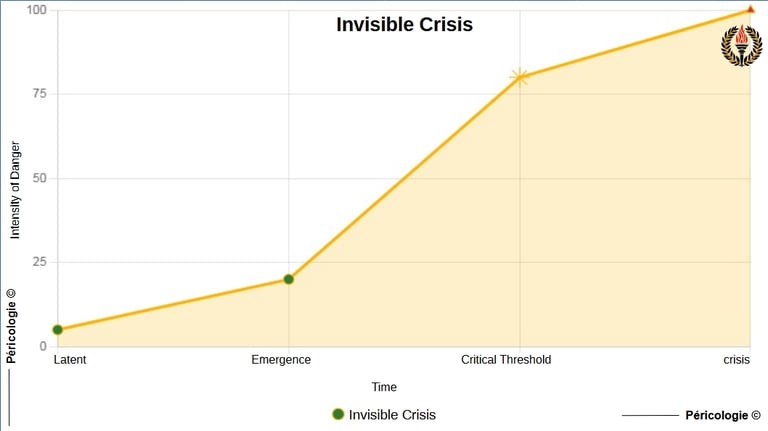

Péril Invisible

Un "Péril Invisible" désigne, en Péricologie, une menace systémique qui échappe à la détection immédiate en raison de l'absence de signaux flagrants ou mesurables à court terme. Ces périls, souvent diffus ou émergents, se manifestent par des dynamiques subtiles. Leur invisibilité provient d’un manque de reconnaissance par les acteurs locaux ou d’une incapacité des systèmes traditionnels à les identifier avant qu’ils n’atteignent un point de bascule. La Péricologie, via son approche d’anticipation périphérique, mobilise l’observation méthodique et l’analyse des signaux faibles pour les rendre visibles et contrables, s’inspirant des dynamiques naturelles où des espèces détectent des menaces imperceptibles.

Péril Invisible

Diagramme du péril invisible

Exemple péricologique

Contexte : Dans une petite communauté agricole dépendante d’un système d’irrigation automatisé, une lente dégradation des capteurs d’humidité passe inaperçue, car les rendements restent stables à court terme. Ce péril invisible, non détecté par les indicateurs habituels (ex. : production agricole), risque d’entraîner une rupture soudaine du système, menaçant les cultures (point de bascule).

Application Péricologique : En appliquant l’Écosynpraxie, la Péricologie s’inspire des fourmis détectant des stress environnementaux via des signaux chimiques subtils. Un péricologue déploie des capteurs bio-inspirés pour surveiller les micro-variations de performance des capteurs d’irrigation (signaux faibles). L’analyse révèle une usure anormale, et une action proactive (maintenance ciblée) est mise en œuvre, évitant une crise systémique. Cet exemple illustre l’anticipation périphérique, détectant le péril avant qu’il ne devienne visible.

Étymologie

Péril : Du latin periculum (« danger, risque »), dérivé de periri (« éprouver, tenter »), évoquant une menace potentielle à un équilibre.

Invisible : Du latin invisibilis (« qui ne peut être vu »), de in- (« non ») et visibilis (« visible », de videre, « voir »).

Sources péricologique

https://www.hcn.org/issues/51-11/editors-why-invisible-dangers-are-the-hardest-to-face/

https://www.ayesa.com/en/insight/the-invisible-danger-how-data-poisoning-can-turn-ai-into-a-threat/